ভারতের ইতিহাস

ভারতবর্ষে প্রতিবাদী ধর্মসমূহের উত্থান

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শ্রমণ ও পরিব্রাজকদের উদ্ভব

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের ভারতের ইতিহাসে দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন অনুসন্ধান ও সংস্কার দেখা যায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এই নতুন অনুসন্ধানস্পৃহা বৈদিক যুগের শেষ দিকে উপনিষদে প্রতিফলিত হয়েছিল। উপনিষদ বৈদিক ধর্ম এবং জীবণযাপন-পদ্ধতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে, তত্ত্বগত দিক থেকে তাদের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সেখানে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। প্রথম দিকের উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবমুক্ত নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা খুব বড় হয়ে দেখা যায়। পরিব্রাজক এবং শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী এই নতুন চিন্তার অগ্রদূত ছিলেন। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ সূত্রযুগে চতুরাশ্রমের প্রথা ছিল। এই চতুরাশ্রমের শেষ দুটি আশ্রমে, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস পর্বে উচ্চতর বর্ণের লোকেরা অভ্যস্ত পরিবার ও সমাজবন্ধন এবং গতানুগতিক চিন্তার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন চিন্তায় মগ্ন হয়। বাসামের মতে তাই তখন ভারতের বৌদ্ধিক জীবনে বৃষ্টির পর অরণ্যের মত সজীব প্রাণের সমারােহ দেখা গিয়েছিল।

শ্রমণদের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধিতা ও শাসকদের সমর্থনলাভ

শ্রমণেরা সংসার ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তারা বেদের অধিকার ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অস্বীকার করেছিলেন। সেসময় সমাজে পশুবলির মাধ্যমে যজ্ঞানুষ্ঠান খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাকে তারা অনুমােদন করেননি। ব্রাহ্মণরা বেদকে চরম সত্যের একমাত্র বাহক হিসেবে দাবি করতেন, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা অধিকাংশই অব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের দাবিও অগ্রাহ্য করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণভেদ ব্যবস্থাও তারা মানেন নি। দেবদেবীর অস্তিত্বে তারা অবিশ্বাসী ছিলেন। তাই মানুষের জীবনে স্বর্গীয় দাক্ষিণ্যের উপযােগিতাও তারা অস্বীকার করেছিলেন। সমাজ এবং প্রকৃতিতে মানুষের স্থান কোথায়, এই প্রশ্নের মুখােমুখি হয়ে তারা সৎ আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের মতে, একমাত্র এর দ্বারাই মানুষ সংসার ও কর্মের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। অহিংসা এই সৎ আচরণের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব ছিল, এবং ক্ষমতা কেবল রাজার কাছে না থেকে অনেকটাই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে ছিল। অনেক শাসকই তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন এবং নিজেদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চাইতেন। শ্রমণেরা কোন সামাজিক কর্মসূচী ঘােষণা করেননি। কিন্তু তাদের ভাবধারা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ তাদেরকে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের সম্ভাব্য মিত্র করে তুলেছিল। এই শাসকগণ তখন ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষাপুষ্ট জাতি ও বর্ণভিত্তিক অনৈক্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে কেন্দ্রীকরণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই শ্রমণদের ভূমিকাও একই রকম ছিল। তারা তাদের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে কয়েকটি সমভাবাপন্ন গােষ্ঠী গঠন করেছিলেন। এভাবে ধর্মে ও রাজনীতিতে সামান্তরাল দুটি ধারা, পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল।

প্রতিবাদী ধর্মসমূহের উত্থানের পেছনে সমাজ-অর্থনৈতিক বাস্তবতা

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যের এই নতুন বৌদ্ধিক বিপ্লবের একটি বাস্তব পটভূমি ছিল। ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ তখন উপজাতি-জীবন অতিক্রম করে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল। অর্থনীতিতে তখন পশুপালন পর্বের পর কৃষিভিত্তিক জীবন শুরু হয়েছিল। অনেকগুলো নগর গড়ে ওঠায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীরা তখন বৈদিক সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র মধ্যদেশ অতিক্রম করে পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রধানত অব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

এই প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন আদিম ধর্ম বিশ্বাস সমন্বিত, জটিল যজ্ঞকেন্দ্রিক, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এবং বর্ণবৈষম্য-নির্ভর বৈদিক ধর্ম ও জীবনযাপন পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিল। তবে বাস্তব দিক থেকে এদের আন্দোলনে মুল বিষয় ছিল বৈদিক যজ্ঞ-প্রথার বিরোধিতা। এই যজ্ঞ সমাজের দই উচ্চবর্ণ, ব্রহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধকে তাদের জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মণদের কাছে এই যজ্ঞ ছিল জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং জীবিকার্জনের মুখ্য উপায়। সমাজের অন্য দুই শ্রেণী, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজ ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা।

যে উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা প্রথম দিকে উপজাতির এবং শেষের দিকে নিজেদের কল্যাণের জন্য তাদের জন্মগত অধিকার বলে নিয়ে নিতেন। এই বৈদিক যজ্ঞ, পশুপালনের যুগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, কারণ সেই যুগে গরুর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না, বরং সমষ্টির মালিকানা ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে ভারতবর্ষে কৃষিব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজব্যবস্থার সাথে যজ্ঞ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলনা। এছাড়া ক্রমবর্ধমান পশহত্যা, যুগপৎ উৎপাদন ও উৎপাদকের স্বার্থের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। বৈশ্যদের কাছ থেকে ক্রমাগত গোসম্পদ নিয়ে যাওয়া হত, অথচ বিনিময়ে তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হত না। এভাবে সম্পদ হারানাের ফলে বৈশ্যদের বাণিজ্য-সম্ভাবনা সঙ্কুচিত হয়েছিল। অন্যদিকে মহাভারতে থেকে সেইসময় অবিরাম যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এই যুদ্ধের ফলেও তাদের বাণিজ্য বিপন্ন হবার কথা। তাই প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলো এই যজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন।

প্রতিবাদী ধর্মসমূহের ধারাগুলো

বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়ার দুটি ধারা ছিল। একটি ধারা ছিল নাস্তিক্যবাদী। এই ধারাটি বৈদিক দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রয়ােজনীয়তা সরাসরি অস্বীকার করেছিল। অপর ধারাটি ছিল আস্তিক্যবাদী ও একেশ্বরবাদী। এই ধারায় ব্যক্তিগত দেবতার সন্তোষ বিধানের জন্য, ভক্তিকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করা হত। এই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব এবং বৈষ্ণব, এই চারটি ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এরা সবাই আধ্যাত্মিক সত্যের উৎস্য হিসেবে বেদের অব্যর্থতার এবং মুক্তির উপায় হিসাবে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম- বৈদিক দেবতা শিব এবং বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই এদের সংস্কারবাদী বলা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধমসমূহ বৈদিক দেবদেবীকে অস্বীকার করেছিল, তাই এদের প্রচলিত ধর্মমত বিরােধী বলা হয়।

আজিবিক ধর্ম

বিরােধী ধর্মসম্প্রদায় হিসাবে জৈন এবং বৌদ্ধরাই প্রধান। কিন্তু তাদের কিছুকাল আগে একইরকম আর একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এরা আজিবিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে অজিবিক সম্প্রদায় প্রাচীনতম। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গােশাল। তার জীবনকাহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সামান্য একটি পরিবারে তার জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তিনি মহাবীরের বন্ধু ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকাল আগে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪ অব্দে তার মৃত্যু হয়েছিল।

আজিবিকদের ধর্ম পুরােপুরি নাস্তিক্যবাদী। তারা কঠোর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করতেন। মানুষ সৎকাজ অথবা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই মতবাদে তারা আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। তারা মনে করতেন যে সমগ্র বিশ্ব, এমনকি এর সামান্যতম বস্তু পর্যন্ত নিয়তির দ্বারা পূর্ব থেকেই নিদিষ্ট। তাই এক দিক থেকে মানুষ খুবই অসহায়। সব মানুষকেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, তার আগে চুরাশি লক্ষ জন্ম অতিক্রম করতে হবে। এ বিষয়ে জ্ঞানী ও মুর্খের মধ্যে কোন ভেদ নেই। তারা আরও মনে করতেন যে তাদের কঠোর তপশ্চর্যা নিয়তির অভিপ্রেত। অজিবিকদের কোন ধর্মগ্ৰহ পাওয়া যায়নি। তাই এ সম্পকে যাকিছু ধারণা, তা তাদের বিরোধীপক্ষীয় বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য থেকে সংগৃহীত।

প্রথম দিকে আজিবিকদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল অবন্তী ও তার মধ্যবর্তী অঞ্চল (তদকালীন অবন্তী বর্তমান ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যে)। পরে মৌর্য সম্রাট অশােক এবং তার পৌত্র দশরথ এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেন। অশােকের লেখতে আজিবিকদের জন্য মূল্যবান দানের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত মিলিন্দ পঞহো গ্রন্থেও আজিবিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বানভট্টের হর্ষচরিতেও তাদের উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমালােচনার জন্য আজিবিকগণ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী এবং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গােশালের শ্রেণীকাঠামাে-সমালােচনা এবং কর্মফলবাদের নতুন ব্যাখ্যা নিম্নশ্রেণীর মানুষ এবং সদ্যধনীদের মনােযোগ আকর্ষণ করেছিল। এই ধর্মের আপাত সারল্যও একে জনপ্রিয় করেছিল। এমনও অনুমান করা হয় যে প্রথম দিকে হয়ত বৌদ্ধদের তুলনায় আজিবিকদের সংখ্যা বেশি ছিল। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে এদের অনুচরদের মধ্যে শূদ্র এবং অস্পৃশ্যরাও ছিল।

সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈনরা, বিশেষভাবে বৌদ্ধরা, আজিবিকদের বিরােধিতা করেছিল। প্রথম দিকে এই বিরােধ তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে অনেক সময় তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধে অজিবিকরা পরাজিত হয় ও বৌদ্ধরা জয়ী হয়। এদের পরাজয়ের কারণ হল তারা ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রত্যাখ্যান করলেও তার পরিবর্তে তৎকালীন মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য কোন স্পষ্ট ও নিশ্চিত মতবাদ প্রচার করতে পারেনি। সর্বব্যাপী অদৃষ্টবাদ অন্য সব সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রেখেছিল। এছাড়া তারা হিন্দুধর্মের অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে নেয়। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ১৪শ শতকে নবজাগ্রত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই ধর্ম বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

জৈন ধর্ম

জৈনদর্শন ভারতের প্রাচীনতম অসনাতন নাস্তিক্য ধর্মদর্শনের অন্যতম। ‘জিন’ শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি। ‘জিন’ অর্থ বিজয়ী। জৈন মতে, যিনি ষড়রিপুকে জয় করেছেন, যথার্থ সাধনার বলে রাগ, দ্বেষ, কামনা বাসনা জয় করে যারা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করেছেন তারাই জিন। জৈন ঐতিহ্যে এরকম চব্বিশজন মুক্ত পুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়, যাদের তীর্থঙ্কর বলা হয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন ঋষভদেব এবং সর্বশেষ হলেন বর্ধমান বা মহাবীর। মহাবীর গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

জৈনদর্শনের মূল কথা হলো, সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগতকে যেভাবে জানি তাই সত্য ও যথার্থ। জগতে বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে কোনো এক বা অদ্বিতীয় পরমসত্তার কল্পনা করা নিরর্থক। এই বস্তুগুলো জীব এবং অজীব নামে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। দেহ যেমনই হোক, প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই জীব বা আত্মা আছে। এই আত্মা অবিনাশী, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়। জীবন্ত প্রাণী হত্যা না করা, সমস্ত জীবের প্রতি ঐকান্তিক অহিংসাই জৈনধর্মের অপরিহার্য মূলনীতি।

আজিবিক ধর্মের তুলনায় জৈন ধর্ম ভারতে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের স্মৃতি এই ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত। এদের মধ্যে শেষের দুজন অর্থাৎ পার্শ্ব এবং বর্ধমান মহাবীরকেই ঐতিহাসিক বলে মনে করা হয়। পার্শ্বের জীবন সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানা যায় যে তিনি কাশীর রাজপুত্র ছিলেন এবং মহাবীরের প্রায় আড়াইশাে বছর আগে তার আবির্ভাব হয়েছিল (কাশী বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বারণস বা বেনারস)। তাই ঐতিহাসিক দিক থেকে বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রথম না হলেও, প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।

জৈনদর্শনের উত্থানভূমি

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিকধর্ম ও এর ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্মকাণ্ডের প্রভাবে উদ্ভুত অস্থির সামাজিক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের উদ্ভব হয়। তবে কালানুক্রমের হিসাবে জৈনদর্শন বৌদ্ধদর্শননের থেকে প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী এই জৈন ধর্ম সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদভাবনার সাথে কম-বেশি সাদৃশ্য বহন করে। তবে চার্বাকদের মতো জৈনরাও বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু জগতের চারটি মূল উপাদানের (ভূতচতুষ্টয়) থেকে অতিরিক্ত জীবাত্মার স্বীকার করেন। এক্ষেত্রে নাস্তিক হয়েও জৈনরা অনাত্মবাদী বৌদ্ধদের থেকে আলাদা। তাই অধ্যাপক হপকিন্সের (Hopkins) মতে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যবর্তী তাত্ত্বিক সোপানরূপে জৈনদর্শনের অবস্থান।

বেদ ও উপনিষদে বিবৃত কিছু সিদ্ধান্তের সাথে জৈনমতের মিল আছে, যেমন জৈনরাও পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী ও তাদের মতে কৃতকর্মের ফল অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। জন্মান্তরে আত্মা ইতর প্রাণী, মানুষ, দেবতা বা দৈত্যের দেহ ধারণ করতে পারে। কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করা যায়। এই দর্শনে সিদ্ধপুরুষকে ‘অর্হৎ’ নামে অভিহিত করা হতো বলে জৈনদর্শনকে আর্হতদর্শনও বলা হয়। পরবর্তীকালে এই দর্শনের নাম হয়েছে জৈন দর্শন। ‘জিন’ দ্বারা প্রবর্তিত বলে এই ‘জৈন’ নামকরণ। জৈনমতের প্রচারকদেরকে ‘তীর্থঙ্কর’ বলা হয়। জৈনবিশ্বাস মতে, এই তীর্থঙ্কররা সকল পদার্থের জ্ঞান লাভ করে সকল তত্ত্ব জয় করেছেন বলে তারা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। একারণে এই মতকে সর্বজ্ঞাতাবাদীও বলা হয়।

জৈনমত অনুসারে, তাদের ধর্ম সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকেই প্রচলিত। প্রত্যেক উৎসর্পণকারী (=উত্থানকারী) ও অবসর্পণকারী (=নীচে অর্থাৎ ভূলোকে আবির্ভূত) তীর্থঙ্করের সংখ্যা চব্বিশ। তাদের মধ্যে শেষ অবসর্পণকারী প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব, যাকে খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দির ভারতীয়রা আদিনাথ হিসেবে পূজা করতো। ভাগবতপুরাণে তাকে জৈনদর্শনের প্রতিষ্ঠাপক বলা হয়েছে এবং তিনি বিষ্ণুর চব্বিশটি অবতারের মধ্যে অন্যতম বলে পরিচিত। তিনি মনুবংশীয় নাভিরাজের পুত্র এবং তার মায়ের নাম হচ্ছে মরুদেবী। এছাড়া যজুর্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমি এই তিনজন তীর্থঙ্করের নাম উল্লেখ রয়েছে বলে জৈনদর্শনের অতীব প্রাচীনতার দাবী করা হয়। এদের মধ্যে অরিষ্টনেমি হচ্ছেন বাইশতম তীর্থঙ্কর, যার অন্য নাম হচ্ছে নেমিনাথ।

জৈনদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না বলে তীর্থঙ্করগণই জৈন দর্শনে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত। জৈনগণ তাই ঈশ্বরের পরিবর্তে তীর্থঙ্করদের পূজা করেন। জৈনরা মনে করেন, এই তীর্থঙ্করেরা প্রথম জীবনে বদ্ধ জীব ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তারা নিজের চেষ্টায় পূর্ণ, মুক্ত ও সর্বজ্ঞ হয়েছেন। জৈন বিশ্বাস মতে, তীর্থঙ্করদের মতো যে কোন জীবই নিজের চেষ্টায় পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ শক্তি এবং পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হতে পারে। মুক্ত, পূর্ণ ও সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্করগণ জৈনধর্মে ‘জিন’ নামে পরিচিত।

জৈন ঐতিহ্যে যে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পারম্পর্য উল্লেখ করা হয়, তাদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব আদিনাথ ও চব্বিশতম বা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান। এ দুয়ের মধ্যবর্তীরা হচ্ছেন- ২.অজিতনাথ, ৩.সম্ভবনাথ, ৪.অভিনন্দ, ৫.সুমতিনাথ, ৬.পদ্ম, ৭.প্রভু, ৮.সুপর্শ্বনাথ, ৯.চন্দ্রপ্রভু, ১০.সুরিধিনাথ, ১১.শিতলনাথ, ১২.শ্রেয়োনাথ, ১৩.বসুপুজ্য, ১৪.বিমলনাথ, ১৫.অনন্তনাথ, ১৬.ধর্মনাথ, ১৭.শান্তিনাথ, ১৮.কুন্থুনাথ, ১৯.অমরনাথ, ২০.মল্লিনাথ, ২১.মুনিসুব্রত, ২২.নেমিনাথ, ২৩.পার্শ্বনাথ। আদিনাথ ও বর্ধমানের মধ্যবর্তী তীর্থঙ্করদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক সত্যতা দাবী করা হয়।

তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ (৮১৭-৭৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব) হলেন কাশীরাজ অশ্বসেনের পুত্র। তার মায়ের নাম বামদেবী। জনশ্রুতি অনুযায়ী, পার্শ্বনাথ প্রচুর ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে কৈবল্য লাভ করেন এবং সত্তর বছর বয়সে ছোটনাগপুরের পরেশনাথ পাহাড়ে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। পার্শ্বনাথের দুই শতকেরও অধিককাল পর চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের আবির্ভাব। মহাবীর বর্ধমানকেই জৈনমতের প্রধান প্রবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। তীর্থঙ্কর বর্ধমানকে জৈনরা বলেন মহাবীর এবং বৌদ্ধরা বলেন নিগণ্ঠ নাতপুত্ত (নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র)। গ্রন্থিহীন বা নির্গ্রস্থ বা নগ্ন অবস্থায় থাকতেন বলে মহাবীর বর্ধমানকে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে পালি পরিভাষায় নিগণ্ঠ বলা হতো।

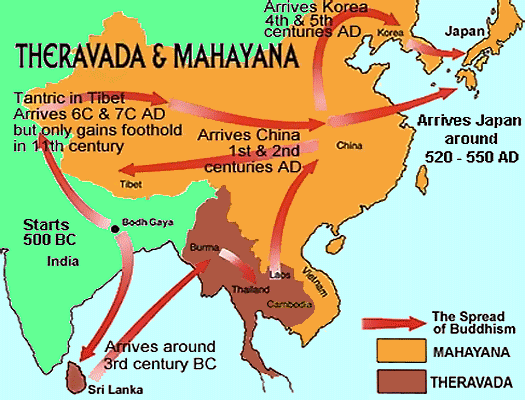

বৌদ্ধধর্মে যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সে তুলনায় জৈনধর্মে পরিবর্তনের পরিমাণ অনেক কম। বৌদ্ধধর্ম ভারতের জাতিভেদ প্রথা এবং আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপােষ করেনি, কিন্তু জৈনধর্ম এই আপোষ করেছিল। এরফলে জৈনধর্ম ভারতে এখনও টিকে আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ২০১১ সালের ভারতে বর্তমানে জৈনদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চুয়াল্লিশ লক্ষ। একই কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লেও জৈনধর্ম কোথাও বিস্তৃত হতে পারেনি, তা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকেছে।

মহাবীর

বাসাম বলেছেন, গৌতম বুদ্ধের তুলনায় বর্ধমান মহাবীরের জীবন কাহিনী অনেক কম আকর্ষক এবং অনেক বেশি অবিশ্বাস্য। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাকে বুদ্ধের অন্যতম প্রধান বিরােধী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তার ঐতিহাসিকতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর জ্ঞাতৃপুত্র ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। জ্ঞাত্রিক অর্থ ক্ষত্রিয়। জ্ঞাতৃপুত্র মানে ক্ষত্রিয়-পুত্র। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে পালি পরিভাষায় তাকে বলা হয় নাতপুত্ত বা নাথপুত্ত। নাথ মানে প্রভাবশালী বা প্রভুস্থানীয়। বুদ্ধের জন্মের কিছু আগে প্রাচীন বজ্জী (মজঃফরপুর, বিহার) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বৈশালীতে (বর্তমান বসরা, পাটনার নিকটবর্তী) লিচ্ছবিদের একটি শাখার জ্ঞাতৃবংশে মহাবীরের জন্ম। ঐতিহাসিকভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে, আর ঐতিহ্যগতভাবে আনু. ৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাবীরের জন্ম হয়। তার পিতা সিদ্ধার্থ কুন্দপুরের জ্ঞাতৃক গােষ্ঠীর নেতা ছিলেন। মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিদের নেতা চেতকের বােন। যুবরাজের যােগ্য শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। যশােদা নামে এক নারীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। তার এক কন্যাও হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তদকালীন প্রজাতন্ত্রগুলি গণসংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হতো বলে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ গণসংস্থার একজন সদস্য ছিলেন।

মাতা-পিতার দেহত্যাগের পর আটাশ বছর মতান্তরে ত্রিশ বছর বয়সে তিনি গৌতম বুদ্ধের মত সংসার ত্যাগ করে তপশ্চর্যায় ব্রত হন। প্রথমে তিনি পার্শ্বনাথের প্রবর্তিত নির্গ্রন্থ তপস্বিসঙ্ঘের যতিধর্ম (=সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন। এভাবে তার বারাে বৎসরের ভ্রাম্যমান জীবন কঠোর কৃচ্ছসাধনের মধ্যে অতিবাহিত হয়। এই সময় একটিমাত্র পােষাক সম্বল করে তিনি তের মাস কাটান। পরে তিনি সেটিও বর্জন করেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন। এই বারো বছরের তপশ্চরণকালে প্রথম ছয় বছর মক্ষলি গোশাল নামে অন্য একজন তাপসের সাথে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করতে থাকেন। গোশালও গ্রন্থিহীন বা নগ্ন তাপস ছিলেন বলে জানা যায়। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাদ হলে মক্ষলি গোশাল বর্ধমানকে ত্যাগ করে আজীবক নামে স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন, যার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ছয়টি বছরও এই নির্গ্রন্থ বা গ্রন্থিহীন বা বাঁধহীন অবস্থায় তপস্যা করার পর সত্যজ্ঞান লাভ করে কেবলী বা সর্বজ্ঞ, জিন বা জিতেন্দ্রিয় ও মহাবীর নামে খ্যাত হন। নিজের বীর্যের দ্বারা রাগদ্বেষ প্রভৃতি জয় করায় তিনি এই মহাবীর আখ্যা পান। এই বারো বছর তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করে নিদিধ্যাসন ও নানা প্রকার তপশ্চরণের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ান।

এরপর মহাবীর পরবর্তী ত্রিশ বছর মধ্যপ্রদেশের গাঙ্গেয় সমতলভূমির রাজ্য বিশেষ করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে নিজের ধর্মমত ও উপদেশ বিতরণ করেন। মগধের রাজধানী পাবা নগরীতে (কুশীনগরের উত্তরে বর্তমান গোরক্ষপুর) কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর অমাবস্যা রাতে তার দেহান্ত হয়। মহাবীর সত্তর বছরের বেশি বেঁচেছিলেন। অনেকে মনে করেন, তার আয়ুষ্কাল আশি বছরের বেশি। প্রচলিত ধারণা অনুসারে ৭২ বৎসর বয়সে তিনি মগধের অন্তর্গত রাজগৃহের নিকটবর্তী পাবা নগরীতে স্বেচ্ছাবৃত অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর তারিখটি বহু বিতর্কিত। বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ৫৯৯ সালে জন্মে ৫২৭ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম ৫৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব ও মৃত্যু ৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব। আবার কেউ বলেন জন্ম ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্ব ও মৃত্যু ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্ব। তবে গৌতম বুদ্ধের (৫৬৩-৪৮৩ খ্রীষ্টপূর্ব) সময়কালের বিবেচনায় নিলে তার ৫৪০-৪৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের জীবনকালকে গ্রহণ করতে হয়, কারণ এটা স্বীকৃত যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরই মহাবীরের দেহান্ত হয়।

জৈন ধর্মপ্রসার

প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় এ বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ ছিলো যে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা দৈহিক কামনা-বাসনার দমনের মাধ্যমে সাধারণ মানবিক স্পৃহা ও দুর্বলতা দূরীকরণ এবং মনঃসংযোগের শক্তিবৃদ্ধি করতে হয়। এ ধারাতেই মহাবীর সন্ন্যাস জীবনে শরীরকে কঠোরভাবে ক্লিষ্ট করা তপস্যা এবং তার মাধ্যমে ধ্যানমগ্ন হয়ে নতুন ধর্মমত দানা বাঁধতে থাকেন। কেবলপদ লাভ করে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সেই নীতি প্রচার করতে থাকেন। প্রথম দিকে শুধুমাত্র বিহারে তার ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং তিনি বহু প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক পেয়েছিলেন। পরে তা ভারতের বিভিন্ন অত্যন্ত-প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতে নির্গ্রন্থ এ তপস্বী ‘মহাবীর’ ও ‘জিন’ (=বিজয়ী) নামে পরিচিত হয়ে উঠলে তার ধর্মমত জৈনধর্ম দর্শন নামে খ্যাত হয়। মহাবীর প্রবর্তিত জৈন ধর্ম ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে সব রাজা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপােষক ছিলেন, তারা তার ধর্মেরও পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। এই ধর্মমত যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদের সকলেই বিহারবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না, অনেক গৃহীও ছিলেন। এই গৃহীদের সংসার অথবা সম্পত্তি, কিছুই ত্যাগ করতে হয়নি। গার্হস্থ্য জীবনযাপন করে এরা জৈনধর্ম নিদিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলতেন মাত্র। ফলে পরবর্তীকালে এ ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। তাই সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম-দর্শন হিসেবে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে এই জৈনমতের সরব ও কটাক্ষপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে জৈনধর্ম প্রধানত মগধ, কোসল, বিদেহ এবং অঙ্গ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন জৈনদের সংখ্যা আজিবিকদের তুলনায় কম ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তার আগে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তার জীবনের শেষ দিকে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কলিঙ্গরাজ খারবেলও জৈন ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বের শেষ দিকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তার ফলে অনেক জৈন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীর ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। তাদের এই অভিপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে জৈনদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই অভিপ্রয়াণের নেতা ভদ্রবাহু মহাবীরের অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতে চান এবং জৈনদের সম্পূর্ণ নগ্নতা সমর্থন করেন। এর ফলে তিনি এবং তার অনুচরগণ দিগম্বর নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে উত্তর ভারতে যে সব জৈন থেকে যান, তাদের নেতা ছিলেন স্থূলভদ্র। তিনি মহাবীরের পূর্ববর্তী পার্শ্বের অনুশাসন অনুসরণ করে জৈনদের শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার সমর্থন করেন। এভাবে তিনি ও তার সমর্থকগণ শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিভেদ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেনি। ও এ কথাও সত্য যে বহিরঙ্গ বিষয়ে এই মতভেদ সত্ত্বেও, ধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। জৈনদের মধ্যে এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্মশাস্ত্রেরও পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটে। মৌখিক পবিত্র জৈন সাহিত্যের সঙ্গে শুধুমাত্র ভদ্রবাহুর পরিচয় ছিল। তার মত্যুর পর স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে পার্শ্বের চৌদ্দটি অনুশাসনেরর পরিবর্তে বারোটি অনুশাসন গৃহীত হয়। এগুলো দ্বাদশ অঙ্গ নামে পরিচিত। শ্বেতাম্বর জৈনগণ এই অঙ্গগুলো মেনে নেয়নি। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত বলভীতে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনে তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলো চুড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। তখন মূল অনুশাসনের সঙ্গে নতুন বিষয় যুক্ত করে দ্বাদশ উপাঙ্গ রচিত হয়।

মৌর্য এবং গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে জৈনধর্ম মােটামুটিভাবে পূর্বে ওড়িশা থেকে পশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধর্ম প্রধানত কাথিয়াবাড়, গুজরাট এবং রাজস্থানের অংশবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অঞ্চলে শ্বেতাম্বরদের প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে, দাক্ষিণাত্যে মহীশূর এবং দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে প্রাধান্য ছিল দিগম্বরদের। খ্রিস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে চালুক্য বংশীয় নৃপতি কুমারপালের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারতে শ্বেতাম্বর জৈনগণ বিশেষ গুরত্ব অর্জন করেছিল। প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র তখন এই ধর্মের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। তার মত্যুর পর এই সম্প্রদায়ের মর্যাদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে রাজাদের অনুকূল্যে দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জৈনদের প্রভাব দ্রুত ক্ষুণ্ণ হয়। এভাবে জৈন ধর্মের অবনতি ঘটলেও ভারতবর্ষ থেকে এই ধর্ম কখনও লোপ পায়নি। দুহাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতের জনসমষ্টির একটি উল্লেখযােগ্য অংশ জৈন থেকে গেছে। এর একটি কারণ হল জাতিভেদ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জৈন ধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপােষ করেছে। জন্ম, মত্যু এবং বিবাহ সপর্কিত আচার-অনুষ্ঠানে উভয় ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই। এছাড়া জৈনধর্ম গৃহী ভক্তদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছে। একদিক দিয়ে বৌদ্ধধর্ম যা পারেনি, জৈনধর্ম তাই করতে পেরেছে। অধিকতর সঙ্কল্পের সঙ্গে এ নিজেকে রক্ষা করেছে এবং মূল বিষয়, নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে কোন দিন কারও সঙ্গে আপােষ করেনি। তাই এই ধর্মে মহাযানের মত কোন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়নি। বাসাম বলেছেন, একমাত্র কঠোর অনুশাসনই জৈনধর্মকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে জৈনধমের অবদান আছে। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও বাণিজ্যিক গুণাবলী, সততা এবং মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দিয়েছে। এর ফলে এই ধর্ম দ্রুত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রসার লাভ করে। অহিংসার উপর বিশেষ জোর দেয়ায় কৃষকশ্রেণী এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ কৃষিকাযের সময় অনেক কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। জৈনধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু এই নিষেধ শধুমাত্র ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রযােজ্য, এমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জৈনরা তাই ব্যবসা এবং শিল্পকাত দ্রব্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং তৎসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। এভাবে জৈনধর্ম ভারতের নগর সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মধ্যযুগে জৈন সন্ন্যাসীগণ প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা ভাষ্য রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ বড় কবি, নয়চন্দ্র জৈন সন্ন্যাসী ছিলেন। কালিদাসের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথও একজন জৈন। জৈনদের সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহ এত বেশি ছিল যে, যে কোন বিষয়ের পুঁথি নকল করাকে তারা পুণ্যকর্ম মনে করতেন। তাই পশ্চিম ভারতের প্রাচীন জৈন বিহারগুলো অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য জৈন ও অজৈন পুঁথির ভাণ্ডার হয়ে আছে। জৈন দর্শনের সহজাত বাস্তবতাবােধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে উৎসাহের সঞ্চার করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও জৈনরা পিছিয়ে থাকে নি। সােমনাথ লুণ্ঠনের দুশাে বছর পরে মাউন্ট আবুতে নির্মিত অপূর্ব জৈন মন্দিরটি তাদের সৃষ্টি। এটি এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রাবণ বেলগােলার মন্দিরটি মধ্যযুগের জৈন গৃহীদের সম্পদ ও ধর্মবােধের চিরন্তন নিদর্শন হয়ে আছে।

জৈনধর্মের কিছু দার্শনিক দিক ও বৌদ্ধদের কটাক্ষ

কঠোর তপস্যা, সংযম ও অহিংসাই বর্ধমান মহাবীরের মূল শিক্ষা ছিলো। তার প্রধান শিক্ষাকে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের দীঘনিকায়ে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে – “নিগণ্ঠ (জৈন সাধু)-গণ চার প্রকার সম্বর (সংযম) দ্বারা নিজেদের সংবৃত্ত রাখেন –

- (১) নিগণ্ঠগণ জল ব্যবহারে নিষেধ করেছেন (যাতে জলের প্রাণী না নিহত হয়);

- (২) তারা সমস্ত পাপ কর্ম থেকেই বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছেন;

- (৩) সকল পাপের নিষেধ করায় তারা পাপরহিত হন;

- (৪) নিগণ্ঠ সমস্ত পাপের বিপক্ষে থাকেন। …যদি নিগণ্ঠ এই চতুর্সংযমে সম্বৃত থাকেন তবে তাঁকে …গতাত্মা (অনিচ্ছুক), যতাত্মা (সংযমী) এবং স্থিতাত্মা বলা হয়।” (দর্শন-দিগদর্শন/ রাহুল সাংকৃত্যায়ন)

বৌদ্ধ ত্রিপিটক অনুযায়ী জৈনমতে তীর্থঙ্করকে সর্বজ্ঞ বলে জোর দেওয়া হয়েছে- ‘তীর্থঙ্কর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। চলনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে সদা নিরন্তর জ্ঞান উপস্থিত থাকে।’ এই সর্বজ্ঞতাকে বিদ্রুপ করে বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ বলেন- “…(তবুও) তাঁরা শূন্য ঘরে যান, সেখানে ভিক্ষাও পান না, কুকুরও তাড়া করে, উন্মত্ত হস্তী …অশ্ব …ভয়ঙ্কর ষণ্ডেরও সম্মুখীন হন। (সর্বজ্ঞ হয়েও) স্ত্রী-পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন, গ্রাম নগরের ঠিকানা ও পথের হদিস জানতে চান। (আপনারা তো সর্বজ্ঞ) তবে কেন প্রশ্ন করেন- জিজ্ঞাসা করলে বলেন- ‘শূন্য ঘরে যাওয়া …ভিক্ষা না পাওয়া …কুকুরের তাড়া খাওয়া …হস্তী …অশ্ব …ষাঁড়ের সামনে পড়া অদৃষ্টাধীন।’…”

‘সুখ হতে সুখ প্রাপ্য নয়, দুঃখ থেকেই সুখ প্রাপ্য’- এ ভিত্তিতে বর্ধমান মহাবীরের বিশ্বাস ছিলো যে, দৈনিক দুঃখভোগই পাপক্ষালন এবং কৈবল্যসুখ প্রাপ্তির সাধন। কায়িক তপস্যা যথা আমরণ অনশন, শীত-গ্রীষ্মে নগ্ন হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন জৈন-আগমে বহুল প্রচলিত ছিলো। তাই বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মজ্ঝিমনিকায় (১/২/৪) জৈন সাধুদের তপস্যা এবং তার ঔচিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় বুদ্ধ মহানাম শাক্যকে বলছেন- “মহানাম ! একদা আমি রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন বহুসংখ্যক নিগণ্ঠ সাধু গিরির কালোশিলার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট-বেদনার তীব্রতাকে উপলব্ধি করছিলেন। …(কারণ জিজ্ঞাসা করলে) তাঁরা বললেন- ‘নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, …। তিনি বলেছেন …নিগণ্ঠগণ! তোমাদের পূর্বকৃত পাপকে এই দুষ্কর তপস্যার দ্বারা নাশ করো। যারা কায়মনোবাক্যে সংযমী তারা ভবিষ্যতে কোনো পাপ করবে না এই প্রকার তপস্যা দ্বারা পুরানো কর্মের সমাপ্তি ঘটিয়ে এবং নতুন কোনো ধর্ম গ্রহণ না করলে, ভবিষ্যতে চিত্ত নির্মল হয়ে যাবে। অনাসক্তি থেকেই ভবিষ্যতে কর্মক্ষয় হবে, তা থেকে দুঃখক্ষয়, তা থেকে বেদনাক্ষয়, এবং শেষে সকল দুঃখ নাশ হয়ে যাবে।’…”বুদ্ধ তাদের প্রশ্ন করেন- “তোমরা কি প্রথমে আত্মোপলব্ধি করেছো? সে সময় কি কোনো পাপ কর্ম করেছো? জানতে পেরেছো কি, কতোটা পাপক্ষয় হয়েছে কতোটা বাকি আছে? ইহজন্মেই পাপ নাশ হয়ে পুণ্যলাভ হবে কিনা তা কি তোমরা নিশ্চিত জানো?” নিগণ্ঠগণ এই প্রশ্ন সমুদয়ের প্রত্যেকটিরই উত্তর দেন ‘না’। অতঃপর বুদ্ধ বলেন- “এইভাবেই পৃথিবীতে যাদের ভয়ঙ্কর স্বভাব, রক্তরঞ্জিত যাদের হাত, ক্রূরকর্মা, তারাই নিগণ্ঠ সাধু সাজে।” (দর্শন-দিগদর্শন/ রাহুল সাংকৃত্যায়ন)।

সমকালীন প্রচলিত ধর্ম ও দর্শন হিসেবে জৈনমতকে উদ্দেশ্য করে বৌদ্ধ ত্রিপিটকে তীব্র কটাপূর্ণ উদ্ধৃতির এসব বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়, সে সময়ে জৈনধর্ম ও দর্শন ভারতীয় সামাজিক জীবনে খুব প্রভাব বিস্তার করেছিলো। প্রাচীন জৈনদর্শন মতে, জল মাটি প্রভৃতি সকল জড়-অজড় উপাদানই আত্মায় পূর্ণ; সকল প্রকার হিংসা থেকে মানুষকে রক্ষা করা দরকার। তাই মহাবীর জলের ব্যবহার, অর্থাৎ চলাফেরা করা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কঠিন প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেছিলেন বলে এরই পরিণাম হিসেবে শস্য কাটা, নিড়ানি দেওয়া ইত্যাদি কাজে অসংখ্য জীবকে মরতে দেখে জৈনগণ কৃষিকার্য ছেড়ে দেয়। ফলে বণিক সম্প্রদায়ে ধীরে ধীরে জৈন মতাবলম্বী বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন মন্তব্য করেন- ‘ইউরোপে ইহুদীগণ রাজশক্তি কর্তৃক কৃষিকার্যে বঞ্চিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণ করে, কিন্তু ভারতীয় জৈনগণ তা করে স্বধর্ম প্রেরিত হয়ে স্বেচ্ছাপূর্বক। মানুষের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কিভাবে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে শ্রম ও উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে শ্রম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করা যায় এ তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।’ পরবর্তীকালে প্রতিভাবান জৈন দার্শনিকদের কল্যাণে বিকশিত জৈনদর্শন তার সমৃদ্ধ তর্ক ও প্রমাণশাস্ত্রের মাধ্যমে ভারতীয় দার্শনিক সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও জৈনদের বিরাট অংশ একে একে শেষপর্যন্ত নবদীক্ষিত বৌদ্ধধর্মে মিশে যায়।

বুদ্ধের সঙ্গে মহাবীরের সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল বুদ্ধ নতুন একটি ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু মহাবীর তা করেন নি। তিনি পার্শ্ব প্রবতিত ধর্মের সংস্কার সাধন করেছিলেন। তাই তার ভূমিকা যতটা ধর্ম প্রবর্তকের, তার চেয়ে বেশি ধর্ম সংস্কারকের। তিনি পার্শ্বের চারটি বিধান (সত্যবাদিতা, কাউকে আঘাত না করা, সম্পত্তির মালিক না হওয়া এবং দান ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ না করা) মেনে নিয়ে এদের সঙ্গে আরও দুটি বিধান (ব্রহ্মচর্য এবং বস্ত্রসমেত সবস্ব ত্যাগ) যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু একথা আক্ষরিক অর্থে সত্য হলেও প্রকৃত অর্থে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে জৈনধর্ম বলতে মূলত মহাবীরের ধর্মমতকেই বোঝায়।

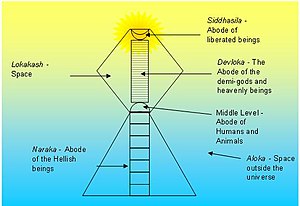

জৈনধর্ম একান্তভাবে নিরীশ্বরবাদী। এই ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়নি, কিন্তু এতে ঈশ্বরের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। এই মত অনুসারে বিশ্বসৃষ্টি এবং রক্ষার পেছনে কোন দৈব অনুগ্রহ নেই। ব্যতিক্রমহীন সর্বজনীন বিধান এই বিশ্বকে নিয়ত্রিত করে। এই বিশ্ব অনন্ত। এখানে পর্যায়ক্রমে উত্থানের পরে পতন, উন্নতির পরে অবনতি আসে। প্রতিটি পর্বে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন রাজচক্রবর্তী এবং ৬৩ জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। একটি পর্বে উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষের আকৃতি এবং আয়ু প্রচণ্ড রকম বেড়ে যায়। তখন মানুষের আইন বা সম্পত্তি, কোন কিছুর প্রয়ােজন হয় না। কল্পবৃক্ষের কাছ থেকে সে তখন যা চায় তাই পায়। জৈনধর্মমত অনুসারে এই বিশ্বে এখন অবনতির পর্ব চলছে। শেষ তীর্থঙ্করের নির্বাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে প্রকৃত ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে। এই অবনতি ৪০,০০০ বছর ধরে চলবে। এর মধ্যে মানুষ ক্রমশ বামনাকার লাভ করবে। তার আয়ু ২০ বছরে এসে ঠেকবে। এক সময় মানুষ গুহায় ফিরে যাবে। তার সভ্যতা, সংস্কৃতি এমনকি আগুনের ব্যবহার পর্যন্ত সে ভুলে যাবে। তারপরে আবার উন্নতির পালা শুরু হবে। অনন্তকাল ধরে এই ভাবে উন্নতি-অবনতি চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যে মহাপ্রলয়ে বিশ্বাস করে, জৈনধম তা করে না।

জীব (soul) এবং অজীব (matter) এই দুইটি শব্দকে জৈন ধর্মবিশ্বাসের দুটি স্তম্ভ বলা যায়। জৈনদের কাছে জীব শব্দটির দ্যোতনা আধ্যাত্মিক এবং অজীব শব্দটির দ্যোতনা বাস্তব। কিন্তু তারা উভয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কঠিন সীমারেখা টানেনি। তারা অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন জীবকে বাস্তবায়িত করেছে, আবার বাস্তবচেতনাসম্পন্ন অজীবকে আধ্যাত্মিকতা দান করেছে। তাদের মতে জীব এবং অজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই এই বিশ্ব কাজ করে।

জৈনরা জীবের ব্যাপক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের মতে জীব শুধু প্রাণীজগতেই নেই, তথাকথিত অ-প্রাণীজগতে (লতা, গম, পাহাড়, পর্বত, নদী, স্রোত ইত্যাদি) একই ভাবে আছে। এই জীব উজ্জ্বল, সবজ্ঞ এবং পরম সুখের আকর। তাদের সংখ্যা অনন্ত। তারা সকলেই সমান এবং একমাত্র বস্তুর অনুষঙ্গেই তারা ভিন্ন হয়ে যায়। এই বস্তু হল কর্ম। মানুষের জীবনে কর্মের শেষ নেই। একটি কর্মের পর আর একটি কর্ম আসে। তাই তার সংসারেরও শেষ নেই। একটি জন্মের পর সে অন্য জন্ম লাভ করে। এই কর্মবন্ধন ছিন্ন করতে পারলে সংসারবন্ধন থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। এই কাজ খুব কঠিন ও অনেকের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

জৈনদের কাছে জীব অতি পবিত্র। কর্মের বন্ধনই একে অপবিত্র করে। তাদের মতে এই অপবিত্রতা দূর করে জীবের পবিত্রতা সাধন করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য। উপনিষদে বর্ণিত জ্ঞানের দ্বারা এই পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। কেননা, অন্ধের হস্তীদর্শনের মত এই জ্ঞান সর্বদা আংশিক এবং আপেক্ষিক। এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং সংযত জীবনযাপন প্রয়োজন। এই জীবনযাপন গৃহীর পক্ষে দুঃসাধ্য। জৈনধর্মে তাই মঠ-জীবনের ওপর বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। এভাবে প্রায়শ্চিত্ত ও সংযমের সাহায্যে দুঃসাধ্য ব্রত উদযাপনের পর জীব যখন কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন সে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। তখন তার স্থান দেবতারও ঊর্ধ্বে। কেননা দেবতা কর্মের অধীন, কিন্তু সে নয়।

জৈনদের সাধনা একান্তভাবে ত্যাগ ও পবিত্রতার সাধনা। মহাবীর তার অন্যতম শিষ্য গৌতমকে যা বলেছিলেন, তার মধ্যে এই সত্য অতি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন সব আসক্তি ত্যাগ কর, পদ্মের মত, শরৎকালের জলের মত পবিত্র হও। জীব এবং বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি জৈনধর্মের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ শতাব্দীর জৈন সন্ন্যাসী পুজ্যপাদের ছন্দোবদ্ধ উক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, জীব এক, বস্তু আর এক, সত্যের সারমর্ম এই। আর যা কিছু বলা হয়, সব এই মর্মবাণীর ব্যাখ্যা মাত্র। পুজ্যপাদ সেই ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন। তার মতে দেহ, গৃহ, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং শত্রু, সবই জীব থেকে আলাদা। একমাত্র নির্বোধ মানুষই এদের নিজের বলে ভাবে। তার মতে এরা নানা দিক থেকে উড়ে আসা পাখির মত, যারা সন্ধ্যায় একই বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেয় এবং ভাের হলে আপন খেয়ালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়ে যায়। এই কবিতাটিতে তিনি জরা, মত্যু সব কিছুকে প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, মত্যু আমার জন্য নয়, তাহলে আমি ভয় পাব কেন? রােগও আমার জন্য নয়, তাহলে আমি কেন নিরাশ হব? আমি শিশু নই, যুবক নই, বৃদ্ধ নই। এসবই আমার শরীরের বিভিন্ন অবস্থা। অহিংসা জৈন ধর্মের আর একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। এর উপর জৈনরা মাত্রাতিরিক্ত গরুত্ব আরােপ করেছিল। তাই তাদের কাছে অজ্ঞানে সামান্যতম কীট হত্যাও পাপ। এদিক থেকে জৈনধর্ম অন্য সব ধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মহাবীর পরবর্তী গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনধর্ম

গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতে এই যুগকেই জৈনধর্মের সব চেয়ে গৌরবের যুগ বলা যায়। গুপ্ত যুগে এই ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্থানান্তরিত করা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। উভয় যুগেই এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছিল। তবে এই পৃষ্ঠপােষকতা বরাবর অক্ষুন্ন থাকেনি। অবশ্য বরাবরই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, বিশেষত ব্যবসায়ীদের সক্রিয় সমর্থন এই ধর্মের পুষ্টি সাধন করেছিল। গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈন ধর্মসাহিত্যের বাহন ছিল প্রধানত প্রাকৃত ভাষা। গুপ্ত যুগে ধীরে ধীরে সংস্কৃত প্রাকৃতের স্থান গ্রহণ করেছিল। গুপ্ত-পূর্ব যুগে জৈনধর্মের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে এই ধর্মের অবনতি সূচিত হয়েছিল। গুপ্ত যুগে জৈনধর্মের অবনতি ঘটলেও, এখনও এই ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম বলতে যা বােঝায়, জৈনধর্ম বােধহয় সেই অর্থে ধর্ম ছিল না। এটি ছিল একটি নৈতিক বিধান। কিন্তু মূলত নৈতিক বিধান হলেও, এই ধর্ম নীতি সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে যতটা আপস করেছিল, ভারতে অন্য কোন প্রতিবাদী ধর্ম তা করেনি। এই ধর্ম হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ ব্যবস্থার বিরােধিতা করেনি। হিন্দু দেব-দেবীকে গ্রহণ করেছিল। ন্যায়ের দিক থেকে এই ধর্মে চূড়ান্ত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, কোনটাই ছিল না, তাই এই ধর্ম স্থায়ী হয়েছিল।

গুপ্ত-পূর্ব যুগের জৈনধর্মের ইতিহাসের প্রধানত দুইটি দিক। একটি অন্তরঙ্গ, অন্যটি বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ দিকের ইতিহাস প্রধানত অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিরােধের কাহিনী। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, বৌদ্ধধর্মে এই বিরােধ যতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল, জৈনধর্মে তা করেনি। বিরােধের ফলে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু আক্রান্ত হয়েছিল। জৈনধর্মে তা হয়নি। জৈনধর্মে ধর্মের সারবস্তুকে নিয়ে নয়, কয়েকটি অনুষঙ্গকে নিয়ে এই বিরােধের সৃষ্টি হয়েছিল। জৈনধর্মের ইতিহাসের বহিরঙ্গ দিক বলতে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে এই ধর্মের সম্প্রসারণ কাহিনী বােঝায়। গুপ্ত-পূর্ব যুগের জৈনধর্মের ইতিহাসের এই দুইটি প্রধান দিক ছাড়া আরও দুইটি দিক আছে। একটি হল সাহিত্যের দিক এবং অন্যটি গুহা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের দিক। এই যুগের জৈনধর্মের ইতিবৃত্তের জন্য কালাকাচার্য কথানকম গ্রন্থ এবং শ্রাবণবেলগােলা, হাথিগুম্ফা এবং মথুরায় প্রাপ্ত কয়েকটি লেখের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া কলিঙ্গ এবং মথুরায় প্রাপ্ত গুহা স্থাপত্য এবং জৈন ভাস্কর্য নিদর্শনও আমাদের সাহায্য করে। জৈনগণ মনে করেন যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত ধর্মগুরু, কল্পসূত্র গ্রন্থের রচয়িতা ভদ্রবাহু তার সমসাময়িক ছিলেন। জৈনধর্মের দিক কিন্তু তাদের সময় থেকে শুরু হয়নি। এই বিবর্তনের একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। মহাবীর পর্যন্ত সেই ইতিহাস আলােচনা করা হয়েছে, এখন মহাবীর পরবর্তী জৈনধর্মের বিবর্তনের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস এখন আলােচনা করা যাক।

মহাবীর সমগ্র জৈন সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। তার পরে, অনেকের মতে গৌতম ইন্দ্রভূতি বারাে বৎসর জৈন ধর্মগুরু রূপে কাজ করেন। তার পরে পুনরায় বারাে বছরের জন্য এই পদ অলঙ্কৃত করেন সুধর্মণ। তার পরে তার শিষ্য জম্বুস্বামী এই পদ লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ চব্বিশ বছর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ কেবলিন। তারপরে মানুষের পক্ষে মােক্ষ এবং কেবলজ্ঞান লাভ করা আর সম্ভব নয় বলে মনে করা হত। তার পরে যে ছয়জন ধর্মগুরুর আসন অধিকার করেছিলেন, জৈন ইতিহাসে তারা শ্রুতকেবলিন বলে পরিচিত। পূর্ব ধর্মগুরুদের কেবলজ্ঞান তাদের ছিল না, তবে জৈনধর্মশাস্ত্র তাদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। তাদের পরে যারা এসেছিলেন, তারা দশপূর্বী বলে পরিচিত। অর্থাৎ তাদের শুধু দ্বাদশ ‘অঙ্গের’ দশটি পূর্বের জ্ঞান ছিল। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জৈন ধর্মগুরুদের আধ্যাত্মিক অধিকার এবং গৌরব হ্রাস পেয়েছিল।

জম্বুস্বামীর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন প্রভাব। তিনি পূর্বে একজন যুবরাজ এবং দস্যু ছিলেন। তিনি সয়ম্ভব নামক একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। এই সয়ম্ভব প্রভাবের পরে ধর্মগুরুর পদ লাভ করেন। তার পরে এই পদ লাভ করেন যশােভদ্র। পরবর্তী ধর্মগুরু সভৃতিবিজয়ের কার্যকাল ছিল মাত্র দুই বছর। তার পরে আসেন প্রখ্যাত ধর্মগুরু ভদ্রবাহু। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি ছিলেন শেষ শ্রুতকেবলিন। তার নেতৃত্বকালে জৈনধর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গ্রন্থ, ভদ্রবাহুচরিত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে মগধে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভদ্রবাহু তার সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর অঞ্চলে আসেন। এইভাবে তারা উত্তর ভারতের জৈনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আগেই বলা হয়েছে যে, এই বিচ্ছেদের ক্রম পরিণতি হিসাবে জৈনগণ শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর, এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যান। জৈনদের এই পারস্পরিক বিচ্ছেদ সম্পর্কে দুইটি বিষয় মনে রাখা প্রয়ােজন। প্রথমত, জৈনধর্মের মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়নি। বৌদ্ধধর্মে, ধর্মের সারবস্তুকে কেন্দ্র করে হীনযান এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। জৈনধর্মের ইতিহাসে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভাগ ঘটেছিল একান্তভাবে আনুষঙ্গিক গৌণ বিষয়কে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধধর্মের তুলনায় জৈনধর্ম ছিল অনেক বেশি রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা তাকে বাঁচিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই বিচ্ছেদ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এজন্য মগধের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষকে দায়ী করা চলে না। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি এবং প্রথম দিকের ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, এই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছিল। পাটলিপুত্রে স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে বয়স্ক জৈনদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেও এই বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এই সম্মেলনে ১১টি অঙ্গ এবং ১৪টি পূর্ব জৈনধর্ম শাস্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হয়েছিল, কিন্ত ভদ্রবাহু এবং তার অনুচরবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত অনুমােদন করেননি

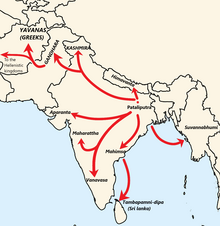

সে যাই হােক, ভদ্রবাহু যখন মহীশূরে যান, তখন মগধের জৈনদের ধর্মগুরু হিসাবে স্থূলভদ্র সেখানে থাকেন। স্থূলভদ্র ছিলেন নন্দবংশের শেষ রাজার প্রধানমন্ত্রী শকতালের মান। তিনি তার দুই ভাগিনেয় মহাগিরি এবং সুহস্তিনকে জৈনধর্মে দীক্ষা দেন। অল্পকাল সরে এই দুই ভাইয়ের মধ্যেও বিরােধের সূত্রপাত হয় এবং তারা ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন। স্থূলভদ্রের মৃত্যুর পর মহাগিরি মগধের জৈনদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। প্রকৃত সংস্কারকের উৎসাহ মহাগিরির ছিল। তিনি পুনরায় মগধের জৈনদের মধ্যে নগ্নতার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সুহস্তিন কর্তৃক মগধের রাজা সম্প্রতিকে জৈনধর্মে দীক্ষা দান এই ধর্মের প্রকৃত উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বণে সম্প্রতিকর্তৃক জৈনধর্মের পৃষ্ঠপােষকতার বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে সম্প্রতি জৈনদের জন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপে মন্দির নির্মাণ করেন। সুহস্তিন যখন উজ্জয়িনীতে ছিলেন, তখন তিনি তার পরিচালনায় জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার এবং অনুষ্ঠানের আয়ােজন করেন। প্রকৃতপক্ষে অশােক বৌদ্ধধর্মের জন্য যা করেছিলেন, সম্প্রতি জৈনধর্মের জন্য তাই করেন। তিনি সুদূর আফগানিস্তান, অন্ধ্র ও তামিল অঞ্চলে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এভাবে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে শ্বেতাম্বরদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি জৈন সঙ্ঘের সদস্যদের উত্তম আহার্য এবং অন্যান্য দ্রব্য দিতেন। এর ফলে আপাত দৃষ্টিতে জৈনধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে এই ধর্ম ক্রমশ দুর্বল হয়েছিল। পাছে রাজা অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে সুহস্তিনকে এই সবই মেনে নিতে হয়েছিল। মহাগিরি সুহস্তিনকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সুহস্তিন এতদিন জৈনদের কার্যত নেতা ছিলেন। এবার তিনি আইনসিদ্ধভাবে নেতৃপদ লাভ করেন। মহাগিরির সংস্কার প্রয়াস এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে মত বিরােধের ফলে জৈন সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি হয়েছিল, তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। তিনি নতুন শিষ্য গ্রহণ এবং নূতন শাখা স্থাপন করেন। এই কাজও অতিরিক্ত এবং অনুচিত দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছিল। অবন্তিকুমারের জীবনের করুণ পরিণাম তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনীর দুলাল এবং বিলাস ব্যসনে লালিত অবন্তিকুমার জৈন সঙ্ঘে যােগদান করেছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে সন্ন্যাস জীবন তার মােহভঙ্গ ঘটিয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

সুহস্তিনের পর তার অন্যতম শিষ্য সুস্থিত জৈন সম্প্রদায়ের নেতা হন। তার এবং তার পরবর্তী নেতা ইন্দ্রদিন্নের নেতৃত্বকালের সঙ্গে জৈন ধর্মগুরু কালিকার নাম বিশেষভাবে সাড়ত। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে উজ্জয়িনীর রাজা গর্দভিল্ল কালিকাকে অপমান করেন। এই অপমানের প্রতিশােধ গ্রহণের জন্য তিনি শকস্থানের শকরাজার শরণাপন্ন হন এবং শেষ পর্যন্ত তার সাহায্যে গর্দভিল্লকে পরাজিত করেন। কয়েক বছর পরে গর্দভিল্লের পুত্র প্রতিষ্ঠান থেকে সৈন্যসহ অগ্রসর হন, উজ্জয়িনী থেকে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করেন এবং নিজে সাড়ম্বরে সেখানে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৮-৫৭ অব্দের বিক্রমাব্দের প্রবর্তক। গর্দভিল্লের পুত্র এই বিক্রমাদিত্যও জৈনধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপােষক ছিলেন। অনেকে এই বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেছেন। আবার অনেকে মনে করেন যে, এই ঐতিহ্যের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সে যাই হােক, মােটামুটিভাবে বলা যায় যে, কালিকা কাহিনী খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই শতাব্দীতে ভারতে শক আক্রমণ ঘটেছিল এবং সাতবাহনগণ সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং পুরাণে গর্দভিল্লদের অন্ধ্রভৃত্য বলা হয়েছে। ইন্দ্রদিন্নের পর নেতৃপদ লাভ করেন যথাক্রমে দিশূরি, সিংহগিরি এবং বজ্রস্বামী। এই বজ্রস্বামী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রধানত পাটলিপুত্র এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচার করেন। তারপরে নেতা হন বজ্রসেন। তার পরবর্তী নেতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু সেই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য খুবই সামান্য। সুতরাং গুপ্তপূর্ব যুগের জৈনধর্মের অভ্যন্তরীণ ইতিহাস এখানেই শেষ করা যায়।

এখন আমরা জৈনধর্মের বহিরঙ্গ দিক, অর্থাৎ তার সম্প্রসারণের দিক আলােচনা করতে পারি। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়ােজন যে, এই সম্প্রসারণ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলে ঘটেনি, সাময়িক অভিপ্রয়াণের ফলে ঘটেছিল। বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও তার সূচনাকাল থেকে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিল। বিম্বিসার মহাবীরের অনুরক্ত ছিলেন। অন্য ধর্মের তুলনায় জৈনধর্ম সম্পর্কে অজাতশত্রুর আগ্রহ বেশি ছিল। জৈনগণ অজাতশত্রুকে তার পিতৃহত্যার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এ থেকে তার পরােক্ষ আভাস পাওয়া যায়। জৈনধর্মের আদি কেন্দ্র ছিল মগধ। মহাবীরের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে তার সময় কোসল, বিদেহ এবং অঙ্গ রাজ্যে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। দক্ষিণ ভারতে শ্রাবণবেলগােলাকে কেন্দ্র করে মহীশূর অঞ্চলে জৈনধর্মের সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রচলিত জৈন ঐতিহ্য অভিন্ন নয়। দিগম্বর ঐতিহ্য অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায়, ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে, মগধ থেকে এই অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল। শেতাম্বর ঐতিহ্য অনুসারে এই অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল মালবের উজ্জয়িনী থেকে। তাছাড়া এই অভিপ্রয়াণের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং ভদ্রবাহুর প্রকৃত কোন যােগ ছিল কিনা, প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে অনেকে সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনুরূপ আর একটি অভিপ্রয়াণের ফলে জৈনধর্ম, মগধের দক্ষিণ-পূর্বে, কলিঙ্গে বিস্তার লাভ করেছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে মহাবীর স্বয়ং কলিঙ্গে এসেছিলেন। খারবেলের লেখ থেকে মনে হয় যে, তিনি কুমারী পাহাড়ে, অর্থাৎ উদয়গিরিতে, তার ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে খারবেল শাসিত কলিঙ্গ রাজ্য জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে মনে হয়। খারবেলের লেখ এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই লেখের সূচনায় তিনি জৈনদের প্রতি তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তিনি নিজে একজন জৈনগৃহী ছিলেন। এই লেখতে তিনি বলেছেন যে, জৈন সন্ন্যাসীদের তিনি রাজকীয় বৃত্তি, শ্বেতবস্ত্র ইত্যাদি দান করেছিলেন। তিনি জৈন সন্ন্যাসীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই সম্মেলনে সাতটি অঙ্গ সঙ্কলিত হয়েছিল। এর আগে তিনি কলিঙ্গের যে জিন মূর্তি নন্দরাজা অপসারণ করেছিলেন, সেটি পুনরুদ্ধার করেন। তার অগ্রমহিষী জৈন সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের জন্য গুহা দান করেছিলেন। উদয়গিরি এবং খণ্ডগিরির বহুসংখ্যক গুহায় জৈনধর্মের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং মনে হয় যে, খারবেলের সময় কলিঙ্গে জৈনধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখযােগ্য যে, জৈন ইতিবৃত্তসমূহে খারবেলের জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতার কোন উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে খারবেলের লেখই একমাত্র প্রমাণ। এবং এযাবৎকাল বহু আলােচিত এই লেখটির বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

জৈন সম্প্রদায়ের অপর একটি অভিপ্রয়াণের ফলে জৈনধর্ম মথুরায় এসেছিল। এখানে বহু সংখ্যক জৈন লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলি সর্বদা তারিখযুক্ত না হলেও অনেকগুলিতে কনিষ্কের সিংহাসন আরােহণ সূচক শকাব্দ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলি খৃষ্টীয় ১ম এবং ২য় শতাব্দীতে জিন মূর্তি, ফলক এবং খিলানের উপর উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাছাড়া মথুরায় খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীতে নির্মিত একটি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে। এই লেখগুলিতে জৈনধর্মের জন্য ব্যক্তিগত দানের উল্লেখ আছে। এগুলি থেকে মথুরা এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মও যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে সমাজের সর্বস্তরের ধর্মভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থন ছিল। জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য বাসস্থান এবং বস্ত্র তারা দান করেছিলেন। তাদের আনুকূল্যে আয়গপট, স্থূপ এবং মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল। এই লেখগুলিতে জৈন ধর্ম সঙঘ সংগঠনের বিভিন্ন দিকের, যেমন গণ, কুল, শাখা ইত্যাদি ভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এই লেখগুলি জৈন ধর্ম সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের পরিপূরক। এই লেখ এবং ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে জৈন সন্ন্যাসিনীদের অস্তিত্ব এবং জৈনধর্ম সংগঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যায়। এই লেখগুলিতে উল্লিখিত দাতাদের মধ্যে ব্যবসায়ী, মণিহার, লৌহবণিক, গামিক ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। কঙ্কালী টীলায় একটি বৃহৎ জৈন স্থূপ এবং অন্তত দুইটি জৈন মন্দির পাওয়া গেছে। এই লেখগুলির বেশির ভাগও সেখানেই পাওয়া গেছে।

আরও দক্ষিণে, উজ্জয়িনী অঞ্চল, জৈনধর্মের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মালবে জৈনধর্মের এই সম্প্রসারণের সঙ্গে হয়ত খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে সম্প্রতি কর্তৃক জৈনধর্ম গ্রহণের যােগ ছিল। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর শকক্ষত্রপ জয়দামনের পৌত্রের (দাময়সদ অথবা প্রথম রুদ্ৰসিংহ) জুনাগড় লেখে কেবলিজ্ঞানলব্ধ এবং জরামরণমুক্ত মানুষের উল্লেখ আছে। এই নির্বাচিত শব্দসমূহ নিশ্চিতভাবে জৈনধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই লেখটি যে গুহায় পাওয়া গেছে তাতে স্বস্তিকা, ভদ্রাসন প্রভৃতি জৈন প্রতীকের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে, এই গুহাটি জৈনদের বাসস্থান ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই জুনাগড় লেখেই জৈন সন্ন্যাসীদের কেবলিজ্ঞান লাভের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। টঙ্কের গুহাগুলিও প্রায় একই সময়ের। এগুলোতে পার্শ্ব, মহাবীর প্রভৃতি জৈন ধর্মগুরুদের মূর্তি পাওয়া গেছে।

জৈনধর্মে মূর্তি পূজার প্রচলন মৌর্য-পূর্ব যুগেও ছিল। নন্দরাজা কর্তৃক জিন মূর্তি অপসারণের কাহিনীতে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জৈনধর্মের উৎপত্তির সময় থেকে তারা তীর্থঙ্করদের মূর্তি পূজা করতেন। তাদের এই দাবি সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও মৌর্য-শুঙ্গ যুগে যে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম একটি প্রস্তরমূর্তি জৈনধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মস্তকবিহীন এই নগ্ন মূর্তিটি পাটনায়, লােহিয়ানপুরে পাওয়া গেছে। এর উত্তম পালিশ দেখে এটিকে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়। এর নগ্নতা এবং দোদুল্যমান দৃঢ় বাহুদ্বয়, জৈন তীর্থঙ্করদের কায়ােৎসর্গ মুদ্রার স্মৃতি স্মরণে আনে। মথুরায় অনেকগুলি জৈন মূর্তি এবং আয়গপট পাওয়া গেছে। এই আয়গপটগুলির কেন্দ্রস্থলে এবং প্রান্তদেশে অষ্টমঙ্গল, অর্থাৎ জৈনদের পবিত্র চিহ্নসমূহ পাওয়া গেছে। এগুলি নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে খ্রিস্টপূর্ব শতাব্দীর শেষদিকে এবং খৃষ্টীয় শতাব্দীর শুরুতেই ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জৈনদের মধ্যে মূর্তি পূজার বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। জৈনগণ শুধু যে তীর্থঙ্করদের মূর্তি পূজা করতেন, এমন নয়। আচার দিন অভিধান-চিন্তামণি প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তারা হিন্দুধর্মের দেবদেবী যেমন লক্ষ্মী, গণেশ, কুবের প্রভৃতি দেব-দেবীকেও তাদের ধর্মে গৌণ স্থান দিয়েছিলেন। তবে তাদের মূর্তিপূজার প্রধান উপজীব্য ছিলেন, আদিনাথ থেকে আরম্ভ করে মহাবীর পর্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্কর। প্রতি তীর্থঙ্করের একটি লাঞ্ছন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে আদিনাথের লাঞ্ছন ছিল ষাঁড় এবং মহাবীরের সিংহ। তাছাড়া তাদের প্রত্যেকের উপাসক এবং শাসনদেবতা থাকত। জৈন গ্রন্থাদিতে এদের অনেক সময় যক্ষ এবং যক্ষিণী বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মহাযান বৌদ্ধধর্মের ধ্যানী বুদ্ধ এবং ধ্যানী বােধিসত্ত্বদের মত, জৈন ভাস্কর্যের এই বিকাশও ধীরে ধীরে হয়েছিল।

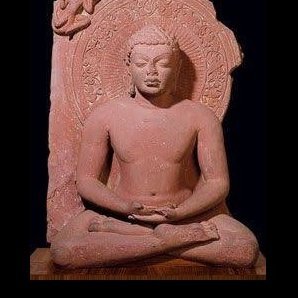

জিন মূর্তিগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। দণ্ডায়মান জিন মূর্তিগুলি দীর্ঘবাহু। দণ্ডায়মান মূর্তিগুলির এই ভঙ্গিকে কায়ােৎসর্গ মুদ্রা বলা হয়। তাছাড়া মূর্তিগুলি নরম প্রকৃতির, যৌবনের এবং নগ্ন। শ্বেতাম্বর ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এগুলি আংশিক আবৃত। পরিপূর্ণ যক্ষ ও যক্ষিণীমূর্তিগুলি তীর্থঙ্করদের বামে ও দক্ষিণে স্থাপিত। জিন মূর্তিগুলি সর্বদাই যে দণ্ডায়মান, এমন নয়। মথুরার জাদুঘরে রক্ষিত, কুষাণ যুগে নির্মিত, অনেকগুলি মূর্তি উপবিষ্ট। তাদের আসনের নিচে স্থাপিত ধর্মচক্র, সারনাথে প্রাপ্ত বুদ্ধের ধর্মচক্রবর্তন মূর্তি মনে আনে। কুষাণ যুগের আদি তীর্থঙ্করের যে মূর্তি পাওয়া গেছে, তাতেও স্তম্ভের উপর নির্মিত অনুরূপ একটি চক্র দেখা যায়। এই যুগে নির্মিত শেষ চারজন তীর্থঙ্করের সমাধি মুদ্রায় সমাসীন মূর্তিও পাওয়া গেছে।

জৈনগণ বিদ্যাচর্চাকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন। বিদ্যাদেবীদের উপর তারা যে গুরুত্ব আরােপ করতেন, তা থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে এই বিদ্যাদেবীদের সংখ্যা ছিল ষোল এবং তাদের শীর্ষে ছিলেন সরস্বতী। জৈনদের কাছে তিনি ছিলেন শ্রুতদেবতা। তিনি তীর্থঙ্করদের শ্রুত, অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের কাজ পরিচালনা করতেন। লখনৌতে একটি মস্তকবিহীন সরস্বতী মূর্তি জাদুঘরে রক্ষিত আছে। কুষাণ যুগে নির্মিত এই মূর্তির বা হাতে আছে একটি পুথি। ভারতের বিভিন্ন জৈন মন্দিরে নানাভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে নির্মিত সরস্বতী মূর্তি দেখা যায়। এই মূর্তিগুলির কখনও দুইটি, কখনও বা চার, ছয়, আট, এমনকি ষোলটি হাত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার হাতের সংখ্যা চার। সরস্বতীর সম্মানে জৈনগণ এখনও জ্ঞানপঞ্চমী অথবা শ্রুতপঞ্চমী অনুষ্ঠান পালন করেন।

এভাবে গুপ্ত-পূর্ব যুগ পর্যন্ত জৈনধর্মের ইতিহাস পর্যালােচনা করে সে সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য অনায়াসে করা যায় –

- প্রথমত বলা যায় যে, এই যুগে জৈন সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং সংহতি চিরকালের মত বিনষ্ট হয়েছিল।

- দ্বিতীয়ত, তখন জৈন ধর্মশাস্ত্র তার নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল, যদিও তখনও তা লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়নি।

- তৃতীয়ত, এই যুগে জৈনধর্ম বিহারের বাইরে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি দক্ষিণ ভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল।

- চতুর্থত, কোন কোন দিক থেকে এই যুগই ছিল জৈনধর্মের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। তবে তার প্রভাব বৌদ্ধধর্মের মত অত ব্যাপক ছিল না।

গুপ্ত যুগে জৈন ধর্মের ইতিহাস

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষাশেষি জৈনধর্ম ভারতের সর্বত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈনধর্মের আদি বাসস্থান মগধ থেকে যাত্রা শুরু করে এই ধর্ম ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পূর্বস্থ কলিঙ্গ, পশ্চিমের মথুরা ও মালবে এবং দক্ষিণের তামিল অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম মগধের উপর তার পূর্ব অধিকারটি হারিয়েছিল। প্রথম দিকে উত্তর ভারতে, এই ধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতা লাভ করেছিল। জৈনধর্মের সম্প্রসারণের পিছনে অন্যতম উপাদান হিসাবে এই পৃষ্ঠপােষকতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার অবসান ঘটেছিল। তবে সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন এই ধর্ম দীর্ঘকাল লাভ করেছিল। এভাবে উত্তর ভারতে জৈনধর্ম যা হারিয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে সে তাই ফিরে পেয়েছিল। গুপ্তযুগে সেখানকার বিভিন্ন রাজবংশ এই ধর্মের পৃষ্ঠপােষকতা করেছিলেন। বলা যায়, এ যুগে জৈনধর্মের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

সাংগঠনিক দিক থেকেও এই যুগে জৈনধর্মে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর-দিগম্বর বিভেদ তখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এর ফলে কেবল জৈন সন্ন্যাসীগণ নন, গৃহীরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। যাপনীয়গণের মত একটি আপসমনােভাবাপন্ন গােষ্ঠী তখনও ছিল, কিন্তু তাদের গুরুত্ব খুব বেশি ছিল না। এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে সঙ্ঘ এবং গণের মত এবং উত্তর ভারতে কূল, শাখা এবং পরবর্তীকালে গচ্ছের মত ক্ষুদ্র গােষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছিল। বিস্তৃত অঞ্চলে এই ধর্মের প্রসার এবং সন্ন্যাসীদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের ফলে এটাই ছিল স্বাভাবিক।

গুপ্ত সাম্রাজ্যবাদের যুগে একদিকে হিন্দুধর্মের এবং অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে, বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধর্মেরও অবনতি ঘটেছিল। গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম সম্পর্কিত লেখের সংখ্যা খুবই কম। ফা-হিয়েনের রচনায় এই ধর্মের কোন উল্লেখ নেই। প্রধানত রাজকীয় পৃষ্ঠপােষকতার অভাবে এই অবনতি ঘটেছিল। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই ধর্মের জনপ্রিয়তা তখনও অক্ষুন্ন ছিল। এই যুগের কয়েকটি লেখে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মথুরায় প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের একটি লেখ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযােগ্য। এতে জনৈকা মহিলা কর্তৃক একটি জৈন মৃর্তি উৎসর্গের কথা আছে। প্রথম কুমারগুপ্তর রাজত্বকালে অপর একটি লেখ মালবে, উদয়গিরিতে পাওয়া গেছে। এতে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক পার্শ্বের মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। স্কন্দগুপ্তের সময়ের কাহায়ুম লেখে সেই গ্রামে জৈন ধর্মগুরুদের পাচটি মূর্তি স্থাপনের কথা আছে। এ এথেকে বােঝা যায় যে, সাধারণ মানুষ তখনও এই ধর্ম অনুসরণ করত এবং পূর্বের তুলনায় পশ্চিমে এই ধর্ম অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। বিহারে এবং বঙ্গদেশে এই ধর্মের তখন অনেকাংশে ক্ষুন্ন হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৪৭৮ অব্দের পাহাড়পুর তাম্রপটে জনৈক ব্যক্তি এবং তার পত্নী কর্তৃক একটি জৈন বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূজার্চনার জন্য ভূমিয়াদানের উল্লেখ আছে। তবে এটা লক্ষণীয় যে, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী, স্থানীয় ছিলেন না। তিনি বারাণসী থেকে সেখানে এসেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের পর হিউয়েন সাঙের রচনায় এ বিষয়ে ঈষৎ ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, পুণ্ড্রবর্ধনে এবং সমতটে বহুসংখ্যক দিগম্বর নিগ্রন্থ ছিলেন। তবে সাধারণভাবে তদকালীন ব্রাহ্মণ লেখকগণ জৈন সন্ন্যাসীদের খুব হীন চোখে দেখতেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে এবং দণ্ডিণের দশকুমারচরিতে তার ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম, দক্ষিণে ভারতে রাজকীয় আনুকূল্য বিশেষভাবে পেয়েছিল। এর ফলে কন্নড় ভাষাভাষী অঞ্চলে এই ধর্ম খুবই প্রসার লাভ করেছিল। বহুসংখ্যক রাজপরিবার, মন্ত্রিবর্গ এবং ক্ষুদ্র নৃপতিদের মধ্যে এই ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজারা জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিনা, বলা যায় না, তবে তারা যে এই ধর্মকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মহীশূরের গঙ্গা রাজবংশ এই ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে গঙ্গাবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জৈন ধর্মগুরু সিংহনন্দিনের শিষ্য এবং তার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই জৈন ছিলেন। এই ঐতিহ্য হয়ত সর্বাংশে ইতিহাসসম্মত নয়। তবে গঙ্গাবংশের রাজাদের লেখে তাদের এই ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক পৃষ্ঠপােষকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বংশের অবিনীত, শিবমার, শ্রীপুরুষের লেখ থেকে জানা যায় যে, তারা জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য প্রভূত দান এবং বহুসংখ্যক জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের ব্যক্তিগত ধর্ম যাই হােক না কেন, জৈনধর্মের প্রতি তাদের উদারতা প্রদর্শনে তা কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। প্রখ্যাত জৈন লেখক পূজ্যপাদ এই বংশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বৈজয়ন্তী অথবা বনবাসীর কদম্ববংশীয় নৃপতিগণকে অনেক সময় জৈন মনে করা হয়। কিন্তু তাদের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য তথ্য থেকে এই ধারণা সত্য মনে হয় না। তবে তারা গোড়া হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও জৈনধর্মের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তারা জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য দান এবং জৈন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাদের রাজ্যের বহুসংখ্যক প্রজা জৈন মতাবলম্বী হওয়ায় হয়ত তাদের এই কাজ করতে হয়েছিল।

বাদামির চালুক্যবংশীয় নৃপতিদের জৈনধর্মের প্রতি আগ্রহের কথা জানা যায় না। দুটি লেখে প্রথম পুলকেশি এবং কীর্তিবর্মণ কর্তৃক জৈনদের জন্য দানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই লেখ দুইটি কতটা প্রামাণ্য, তা বলা কঠিন। দ্বিতীয় পুলকেশির আইহােল লেখ থেকে জানা যায় যে, তার আশ্রিত ব্যক্তি রবিকীর্তি সেই গ্রামে জিনেন্দ্রের এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এটি মেগুটি মন্দির নামে পরিচিত। বাদামির একটি গুহায় এবং আইহােলের আর একটি গুহায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি পাওয়া গেছে। এই গুহা দুটি চালুক্য শাসনের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল, মনে করা হয়।

দূর দক্ষিণে, তামিল অঞ্চলে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর গােড়ার দিকে জৈনধর্মের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল তা বলা কঠিন। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে এই অঞ্চলে জৈনধর্মের শ্রীবৃদ্ধির আভাস চাওয়া যায়। এই সাহিত্যের রচনাকাল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। তবে এই সাহিত্য যে অনেকাংশে জৈন লেখকদের সৃষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে মনে হয় যে, এই সাহিত্য যাদের জন্য রচিত হয়েছিল, তারা অনেকেই জৈন ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মণিমেখলাই-এ জৈন সন্ন্যাসীদের (বেশিরভাগ দিগম্বর) উল্লেখ আছে। অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ, জীবকচিন্তামণি, নীলকেশি, যশােধারাকাব্য ইত্যাদির বিষয়বস্তুও জৈনধর্ম। তবে তাদের প্রকৃত তারিখ অনিশ্চিত। বলা যায় যে, এই অঞ্চলে জৈনধর্মের বহুল প্রসারের সময় এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল। সেদিক থেকে এগুলিকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে স্থান দিতে হয়। কেননা এই শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের বিপর্যয় শুরু হয়েছিল।

জৈন ঐতিহ্যও দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। বিখ্যাত জৈন লেখক সামন্তভদ্রের সঙ্গে কাঞ্চীর নাম যুক্ত করা হয়। দক্ষিণ ভারতের প্রথম প্রাকৃত ভাষার লেখক, দিগম্বর সাহিত্যে অতি পরিচিত কুণ্ডকুণ্ডকেও অনুরূপভাবে পল্লব রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালের সংস্কৃত অনুবাদ থেকে জানা যায় যে, জৈন পণ্ডিত সর্বনন্দিন কাঞ্চীর রাজা সিংহবর্মণের রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় ৪৫৮ অব্দে তার প্রাকৃত গ্রন্থ, ‘লােকবিভাগ’ রচনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, কর্ণাটক থেকে আগত যে বিদেশীরা দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করেছিল তারাও জৈন ছিল।

জৈনধর্ম সম্পর্কিত ইতিহাস থেকে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের আরও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণের জৈন সম্প্রদায় ‘মূল সঙ্ঘ’ গঠন করেছিল। পূজ্যপাদের অন্যতম শিষ্য বজ্ৰনন্দি, খৃষ্টীয় ৪৭০ অব্দে, মাদুরায় দ্রাবিড় সঙ্ঘ স্থাপন করেছিলেন। এই সঙ্ঘ অহিংসা সম্পর্কে উদার মনােভাব গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী ঐতিহ্য অনুসারে দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর চারজন প্রশিষ্য, মাঘনন্দিন, জিনসেন, সিংহ এবং দেব মূলসঙ্ঘের মধ্যে চারটি গণের প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই গণগুলির নাম ছিল যথাক্রমে, নন্দিগণ, সেনগণ, সিংহগণ এবং দেবগণ। লেখগুলির সঙ্গে এই ঐতিহ্যের বিশেষ সঙ্গতি না থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে সুসংগঠিত জৈন সম্প্রদায় বিশেষ বিস্তার লাভ করেছিল। হিউয়েন সাঙের রচনায় এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, পাণ্ড্য রাজ্যে অনেক নির্গ্রন্থ ছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭মম শতাব্দীতে শৈব এবং বৈষ্ণব সন্তগণের জোর প্রচার কার্যের ফলে জৈনধর্ম রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয়। দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি তখন থেকে ক্রমশ কমে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঐতিহ্য অনুসারে প্রখ্যাত পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মণ পূর্বে জৈন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সন্ত অপ্পরের প্রচারের ফলে শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন।

গুপ্ত যুগে জৈনধর্মের এই বহিরঙ্গ ইতিহাসের তুলনায় তার অভ্যন্তরীণ ইতিহাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মহাবীরের মৃত্যুর দুই শতাব্দী পরে পাটলিপুত্রে বয়স্ক জৈনদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই সম্মেলনে ধর্মীয় অনুশাসনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। জৈনধর্মের অনুশাসনের বিকাশ এবং অগ্রগতি কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। জৈন ধর্মগুরুদের রচনার ফলে একদিকে যেমন নূতন অনুশাসনের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি তার সময়ের ব্যবধানে পুরাতন অনুশাসনসমূহের স্মৃতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই স্মৃতিকে বিপন্ন করেছে। প্রাচীন ধর্মগুরুগণ, অনুশাসনগুলিকে কণ্ঠস্থ করেছিলেন, ধীরে ধীরে তারা অবলুপ্ত হয়েছেন। এইভাবে ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে জৈনধর্মের অনুশাসনের ক্ষেত্রে ঘােরতর অনিশ্চয়তার হয়েছিল। অনুশাসনগুলি পুনরুদ্ধার করে এই সঙ্কটের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর গােড়ার দিকে দুই বার হয়েছিল। প্রথমবার মথুরায় চেষ্টা করেছিলেন স্থাণ্ডিল। দ্বিতীয়বার অনুরূপ চেষ্টা করেছিলেন নাগার্জুন, বলভীতে। কিন্তু কোন প্রয়াসই সার্থক হয়নি।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে বলভীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সম্মেলন অনেক বেশি সফল হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, বলভীর মৈত্রক বংশের রাজা প্রথম ধ্রুবসেনের রাজত্বকালে এবং তার পৃষ্ঠপােষকতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই অনুমান হয়ত সত্য নয়। কেননা মৈত্রক বংশের লেখ ইত্যাদিতে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। এই বংশের রাজাদের জৈনধর্ম সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সম্মেলনকে একান্তভাবে জৈনধর্ম সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত মনে হয়। এই সম্মেলনে জৈনধর্মের অনুশাসন তার বর্তমান আকার লাভ করেছিল। এই সম্মেলনের গুরুত্ব এইখানে। এই অনুশাসনগুলি প্রায় সবই প্রাচীন, তবে এই সম্মেলনে সেগুলির নতুন শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছিল। এই বিন্যাস অনুসারে জৈনধর্মগ্রন্থগুলি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলি হল, অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্ৰাকীর্ণক, ছেদসূত্র এবং মূলসূত্র। ষষ্ঠ শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট নামকরণ এই সম্মেলনে করা হয়নি।

গুপ্ত যুগে জৈন সন্ন্যাসীদের কৃতিত্ব শুধু এক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্মীয় সাহিত্যের সহায়ক গ্রন্থাদি রচনায়ও তারা যথেষ্ট উৎসাহ ও যােগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পূর্বতন ছন্দোবদ্ধ টীকা, যাকে নিযুক্তি বলা হত, এ যুগে তাদের নতুন রূপ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ভাষ্যাকারে তারা পরিবর্ধিত হয়েছিল। সঙ্ঘদাস, জিনদাস এবং সিদ্ধসেন নামক পণ্ডিতগণ এই কাজ করেছিলেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন বিষয়ক গ্রন্থের প্রাকৃত ভাষায় টীকা অর্থাৎ চুর্ণী, এই যুগে রচিত হয়েছিল। এ যুগের জৈন পণ্ডিতদের মধ্যে। প্রাকৃতের পরিবর্তে, সংস্কৃত সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। কেননা সংস্কৃতের মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মীয় গােষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলােচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। তাছাড়া তখন প্রাকৃতের তুলনায় সংস্কৃতের মর্যাদাও বেশি ছিল। তাই প্রাচীন প্রাকৃত টীকার পরিবর্তে এখন সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছিল। প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র তার গ্রন্থাদি এবং টীকা সংস্কৃতে লিখেছিলেন। দক্ষিণ ভারতে দিগম্বর জৈনগণ প্রাকৃত এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেছিল। দিগম্বর লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কুণ্ডকুণ্ড খৃষ্টীয় শতাব্দীর গােড়ার দিকের মানুষ ছিলেন। তিনি প্রাকৃত ভাষায় তার গ্রন্থাদি লিখেছিলেন। গুপ্ত যুগের পালি ভাষায় লেখকদের মধ্যে বট্টকের, স্বামী কার্তিকেয়, যতিবৃষভ প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযােগ্য। এ যুগে সংস্কৃত ভাষায় যারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে পূজ্যপাদ, অকলঙ্ক, মহাতুঙ্গ প্রভৃতি প্রধান। এ যুগের জৈন দর্শন বিশেষভাবে ন্যায়শাস্ত্র নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুপ্ত যুগে জৈনদের মধ্যে পূর্বের মত মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি গুহায় উৎকীর্ণ তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়

পূর্বে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এখানে এই দুই ধারার পার্থক্য একটি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। জৈনরা বেদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা। প্রত্যেক জীবই জিনদের পন্থা অনুসরণ করে বন্ধনমুক্ত হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। দার্শনিক দৃষ্টিতে জৈনদের নিজেদের মধ্যে কোন ভেদ না থাকলেও পরবর্তীকালে আচারগত দৃষ্টিতে কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায় জৈনধর্ম দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়। জৈনমতের এই দু’টি অবান্তর ভেদ হচ্ছে- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায়ের যতি বা সন্ন্যাসীরা নিজ শরীরের আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রের উপযোগ গ্রহণ করেন না, তারা সর্বদা নগ্ন থাকেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যতিরা সাদা বস্ত্র পরিধান করেন। আচারগত ধর্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ভিন্নতা ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের মূল ধর্মসূত্র একই।

নিজ নিজ প্রাচীনত্ব নিয়েও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজেদেরকে প্রাচীন বলে প্রচার করেন। দিগম্বররা বলেন, ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি। কিন্তু শ্বেতাম্বররা মনে করেন, ৮২ খ্রীষ্টাব্দে দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনুশ্রুতি অনুসারে বর্ধমান মহাবীরের পরিনির্বাণের (৫২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) ৬০৯ বছর পর ৮২ খ্রীষ্টাব্দে শিবভূতি নামে এক আচার্য ছিলেন যাকে আর্যরক্ষিত জৈনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। একদা শিবভূতির নিবাসস্থান রথবীরপুরের রাজা শিবভূতিকে একটি মহামূল্য পোশাক উপহার দেন। মুনি আর্যরক্ষিত তার শিষ্যকে সেই পোশাক পরিহিত দেখে তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন। গুরুর অভিপ্রায় বুঝে শিবভূতি নির্বসন হয়েই অবস্থান করেন। এথেকেই দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

তবে এটাও জানা যায় যে, পার্শ্বনাথ বস্ত্র পরিধানের বিরোধী ছিলেন না। তিনি শ্বেত বস্ত্র পরিধান অনুমোদন করতেন। কিন্তু মহাবীর বর্ধমান অত্যন্ত বৈরাগ্যবান হওয়ায় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন এবং তার মতে নগ্ন থাকাই যতির আদর্শ। এসব ঘটনা থেকে অনুমান হয়, পরবর্তীকালের বিভক্ত শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক জৈন সম্প্রদায়ের ভেদবীজ বহুপূর্ব থেকেই সুপ্তভাবে বর্তমান ছিলো। পার্শ্বনাথ অহিংসা (non-violence), সত্য (truthfulness), অস্তেয় (non-stealing) ও অপরিগ্রহ (non-attachment) এই চারটি মহাব্রত স্বীকার করতেন। মহাবীর এর সাথে ব্রহ্মচর্য (celibacy)-কে অন্তর্ভুক্ত করে পাঁচটি মহাব্রত (five great vows) স্বীকার করেছেন, যা সম্যক চরিত্রের জন্য পালন করতে হয়।

মহাবীরের পরিনির্বাণের পরে দুশো বছর পর্যন্ত ভিক্ষুগণ ক্ষুদ্র একটি গণ বা সঙ্ঘে থাকতেন। মৌর্যযুগে জৈনধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিলো। জৈনমত অনুসারে, ক্রমাগত অনাবৃষ্টির দরুন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হলে রাজত্ব ত্যাগ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৪-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সেই সময় এক নাগাড়ে ১২ বছর দুর্ভিক্ষ হলে জৈন ভিক্ষুদের এক অংশ আচার্য ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে নিষ্ক্রমণ করেন। অন্যেরা স্থূলভদ্রের পরিচালনায় মগধে থেকে যান।

সেই নিষ্ক্রমণ থেকে ভিক্ষুদের নিয়মাবলী নিয়ে জৈনমতে বিভাগ দেখা দিয়েছিলো। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে জৈনসঙ্ঘের নেতা সঙ্ঘভদ্রের পরিশোধিত আচার গ্রহণ করেই শ্বেতাম্বরগণ দিগম্বর হতে পৃথক হন। মানুষের দুর্বলতার ধরন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিরীক্ষণ করে এবং উগ্র তপস্যা ও কঠোর আচার পালনাদি সম্ভব নয় ভেবে সঙ্ঘভদ্র সর্বজনের পালনীয়রূপে আচারের কিছু সংশোধন করেন। সেই সময় থেকেই মূলত দু’টি সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। তখন মগধে অবস্থিত জৈনসঙ্ঘের নেতা স্থূলভদ্র দুর্ভিক্ষের কারণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ ভিক্ষুদের শ্বেতবস্ত্র পড়তে অনুমতি দেন। দুর্ভিক্ষের পর ভদ্রবাহু মগধে ফিরে এলে যারা পূর্বের মতো শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন তারা শ্বেতাম্বর নামে অভিহিত হন। আর যারা নগ্ন থাকতেন তারা দিগম্বর সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হন। তখন থেকেই প্রাকৃতিক কারণে দিগম্বর সম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতে এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় উত্তর ভারতে প্রাধান্য পায়।

জৈনদের মৌলিক বিষয়ে কোন ভেদ না থাকলেও কিছু অদ্ভুত গৌন আচার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নতা ছিলো। এই দুই সম্প্রদায়ের ভেদ উল্লেখ করে মাধবাচার্য্য ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে বলেন- ‘ধূলি পরিষ্কারক সম্মার্জনী ধারণকারী যিনি ভিক্ষান্ন ভোজন ও কেশমুণ্ডন করেন, সেই ক্ষমাশীল আসক্তিশূন্য জৈনমুনি শ্বেতাম্বর। অন্যদিকে মুণ্ডিতমস্তক, সম্মার্জনী ধারণকারী যিনি নিজের হাতকেই পাত্ররূপে ব্যবহার করে দাতৃগৃহে উর্ধ্বমুখে আহার করেন তিনি হচ্ছেন দিগম্বর জৈনঋষি।’

দিগম্বরমতে তীর্থঙ্করগণ কোন বস্তু সংগ্রহ করেন না এবং কেবল-জ্ঞানী বলে ভোজন না করেই বাস করেন। তাদের মতে বস্ত্রধারী সম্পত্তিযুক্ত সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু মোক্ষলাভে অধিকারী নয় এবং স্ত্রীর মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্যতার জন্য পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করা আবশ্যক। বিপরীতে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এতোটা কঠোর নয়। তারা শ্বেতবস্ত্র ধারণকে অনিবার্য মনে করেন। তাদের মতে মহাবীরের শিষ্যদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ, গৃহী, ভিক্ষু সকলেই ছিলো। শিষ্যরা সঙ্ঘ গঠন করে একাদশ গণে বিভক্ত হয়ে অপসর নামক আশ্রমে বসবাস করতো। প্রত্যেক গণে একজন গণধর নামে নেতা থাকতো।

মহাবীরের পরিনির্বাণের পর তার প্রধান অনুগামীরা দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্ঘকে রক্ষা করেছিলেন। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভদ্রবাহু এবং ৩১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে স্থূলভদ্র সঙ্ঘপ্রধান হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সময়কাল নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা যায়। কেননা জৈনদের ‘পট্টাবলি’ অনুসারে স্থূলভদ্রের পরলোক গমন নন্দ বংশের নবম নন্দের মৃত্যুকালে (৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) হয়েছে বলে বলা হয়। এছাড়া ভদ্রবাহুর সময়কালও ৪৩৩-৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বে। আচার্য স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে জৈনশাস্ত্র সংগ্রহ হয়েছিলো। এই সময়েই জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। সেই থেকে এরপর সতেরোশো খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রখ্যাত জৈনপণ্ডিত দার্শনিকগণ কর্তৃক বিভিন্ন জৈনগ্রন্থ রচিত হয়।

জৈন সাহিত্য

জৈনাচার্যদের মতে জৈনধর্ম চিরন্তন। প্রবহমান কালস্রোতে বহু তীর্থঙ্কর এসেছেন এবং জৈনমত উজ্জীবিত করেছেন। এ পরম্পরায় উল্লেখকৃত চব্বিশজন তীর্থঙ্করের চব্বিশতম ও অন্তিম তীর্থঙ্কর হচ্ছেন মহাবীর বর্ধমান। জৈন ঐতিহ্য থেকে জানা যায়, মহাবীরের সময়কাল থেকে জৈনাচার্য ভদ্রবাহুর (৪৩৩-৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব) সময় পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর জৈনসাহিত্য জৈনভিক্ষুদের শ্রুতিপরম্পরায় প্রচলিত ছিলো। আবার জৈন অনুশ্রুতি অনুসারে ইন্দ্রভূতি গৌতম (৬০৭-৫১৫ খ্রীষ্টপূর্ব) নামে মহাবীরের শিষ্য ‘চতুর্দশপূর্ব’ নামে পরিচিত জৈনধর্মের মূল বিষয়গুলোকে ‘দৃষ্টিবাদ’ নামক আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থে সঙ্কলন করেছিলেন। জৈনদের ‘পট্টাবলি’ অনুসারে আচার্য স্থূলভদ্রের (মৃত্যু ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব) কাল পর্যন্ত গ্রন্থটি বিদ্যমান ছিলো, তারপর তা বিলুপ্ত হয়। অনুশ্রুতি অনুযায়ী উল্লিখিত জৈনাচার্যদের সময়কাল ও অনুমিত সালগননায় পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি, গরমিল ও বিতর্ক থাকলেও প্রাচীনত্ব অনুমানে সন্দেহ নেই।

‘সিদ্ধান্ত’— বা ‘আগম’ জৈনদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। প্রথমতম লেখক হচ্ছেন আচার্য ভদ্রবাহু। তিনি দশাবয়ব ন্যায়ের প্রবর্তক। তিনি জৈন তর্কশাস্ত্রের বিধি নিয়ে রচিত ‘দশবৈকালিকসূত্রে’র ওপর প্রাকৃত ভাষায় ‘দশবৈকালিকনির্যুক্তি’ নামক ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ‘জৈনশ্রুতকেবলী’ অর্থাৎ দৃষ্টিবাদের ‘চতুর্দশপূর্বে’র তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তিনি আবশ্যকসূত্র, উত্তরধ্যানসূত্র, আচারসুত্র ও কল্পসূত্রের ব্যাখ্যা লেখেন এবং সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তিতে স্যাদ্বাদের বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

৩৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আচার্য ভদ্রবাহুর পরলোক গমনের পর আচার্য স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে একটি সভা আহ্বান করেন। তাতে ১১টি অঙ্গ পুনরায় স্থিরীকৃত হয় এবং দ্বাদশতম অঙ্গ ‘চতুর্দশপূর্ব’ দ্বারা গঠিত হয়। এ সময়েই জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এ সভায় পুনঃসংগঠিত জৈন শাস্ত্রগুলি শ্বেতাম্বরগণ গ্রহণ করেন। কিন্তু দিগম্বরগণ বলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে, তার পুনর্রচনায় যত্নশীল হতে হবে।

দ্বিতীয় ভদ্রবাহুর সময়কাল প্রথম খ্রিস্টাব্দ। দিগম্বর সম্প্রদায় মতে দ্বিতীয় ভদ্রবাহু ৭৯ খ্রিস্টাব্দে দৃঢ়ভাবে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। যদিও তার পূর্বেই এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিলো।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতপার্থক্য দূর করার জন্য পঞ্চম শতাব্দীতে (৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) দেবর্দ্ধিগণির সভাপতিত্বে গুজরাটের বল্লভীরূপে একটি সভা ডাকা হয়। তিনি প্রথম জৈন সম্প্রদায়ের মূলসূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পূর্বে সংগৃহীত দ্বাদশ অঙ্গ ছিন্নভিন্ন হওয়ায় তার লিপিবদ্ধ এগারোটি অঙ্গ এই সভায় গৃহীত হয়, যা এখনো প্রচলিত আছে। সভায় চুরাশিটি (৮৪) সাহিত্য অনুমোদিত হয়েছিলো। এর মধ্যে ৪১ টি সূত্রগ্রন্থ, ১২ টি নির্যুক্তি, ১টি মহাভাষ্য, ১০ টি প্রকীর্ণ, ৬ টি ছেদসূত্র, ৪ টি মূলসূত্র, ১ টি অন্তযোগদ্বারসূত্র এবং ১ টি নন্দীসূত্র।

৪১ টি সূত্রকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন ১১ টি অঙ্গ, ১২ টি উপাঙ্গ, ৬টি ছেদ, ৪টি মূল এবং ৮টি বিবিধ। এগারোটি অঙ্গসূত্র হচ্ছে- (১) আচারাঙ্গসূত্র, (২) সূত্র (সৌত্র্য) কৃতাঙ্গ, (৩) স্থানাঙ্গ, (৪) সমবায়াঙ্গ, (৫) ভগবতী, (৬) জ্ঞাতৃধর্ম কথা, (৭) উপাসকদশা, (৮) অন্তকৃদ্দশা, (৯) অনুত্তরৌপপাতিকদশা, (১০) প্রশ্নব্যাকরণ, (১১) বিপাকশ্রুত। বারোটি উপাঙ্গ হচ্ছে- (১) ঔপপাতিক, (২) রাজপ্রশ্নীয়, (৩) জীবাভিগম, (৪) প্রজ্ঞাপনা, (৫) জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, (৭) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (৮) নিরয়াবলি, (৯) কল্পাবতংসিকা, (১০) পুষ্পিকা, (১১) পুষ্পচুলিকা, (১২) বন্দিদশা। দশটি প্রকীর্ণ হচ্ছে- (১) চতুঃশরণ, (২) সংস্তরক, (৩) আতুরপ্রত্যাখ্যান, (৪) ভক্তাপরিজ্ঞা, (৫) তণ্ডুলবৈয়াসীয়, (৬) চন্দ্রবেধ্যক, (৭) দেবেন্দ্রস্তব, (৮) পণিবীজ্জা, (৯) মহাপ্রত্যাখ্যান, (১০) বীরস্তব। ছয়টি ছেদসূত্র হচ্ছে- (১) নিশীথ, (২) মহানিশীথ, (৩) ব্যবহার, (৪) দশাশ্রুতস্কন্ধ, (৫) বৃহৎকল্প, (৬) পঞ্চকল্প। চারটি মূলসূত্র হচ্ছে- (১) উত্তরাধ্যয়ন, (২) দশবৈকালিক, (৩) আবশ্যক, (৪) পিণ্ডনির্যুক্তি।

প্রাচীন এই জৈনগ্রন্থগুলির ভাষা অর্ধমাগধী প্রাকৃত। মহাবীর এ ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে জৈনদার্শনিকরা দার্শনিক তত্ত্বালোচনার লক্ষ্যে সংস্কৃত ভাষাকে প্রাধান্য দেন। প্রথম খ্রীষ্টাব্দ থেকে জৈনগণ গ্রন্থ রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। এই দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনেই অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনাও লেখা হতে থাকে। তাই জৈনদের বারোটি উপাঙ্গের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম উপাঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা রয়েছে। দিগম্বরমতে ৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জৈনশাস্ত্র লিখিত হয়েছে। এরপর থেকে জৈনশাস্ত্রে সাতটি তত্ত্ব, নয়টি পদার্থ, ছয়টি দ্রব্য, পঞ্চ অস্তিকায় প্রভৃতি আলোচনা শুরু হয়।

দর্শনের প্রমাণশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রে জৈনদর্শনের অবদান অপরিসীম। জৈনদার্শনিকরা ধর্ম দর্শন নীতি এবং এই প্রমাণ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রখ্যাত সেসব জৈনদার্শনিকদের মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য (৫০ খ্রিস্টপূর্ব), ‘বাচক শ্রবণ’ নামে খ্যাত উমাস্বাতি বা উমাপতি (০১-৮৫ খ্রি.), সমন্তভদ্র (ষষ্ঠ শতক) – এই তিনজন জৈনাচার্য জৈনদর্শনকে সুব্যবস্থিত করেছেন। কুন্দকুন্দাচার্য ‘নিয়মসার’, ‘পঞ্চাস্তিকায়সার’, ‘সময়সার’ ও ‘প্রবচন’ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরমধ্যে শেষ তিনটির মহত্ত্ব হচ্ছে ‘প্রস্থানত্রয়ী’র মতো।

উমাস্বাতি ন্যগ্রোধিকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম স্বাতি এবং মাতার নাম উমা। তিনি কৌভিষণি গোত্রীয় ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবাচার্যে ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’ গ্রন্থে তাকে ‘উমাস্বাতি বাচকাচার্য’ বলা হয়েছে। তার বাসস্থান ছিলো মগধ। তিনি পাটলিপুত্রে তার রচিত ‘তত্ত্বার্থসূত্র’ বা ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ব্যাখ্যা রচনা করেন। তিনি জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ নামে সাতটি তত্ত্ব স্বীকার করেন। সমন্তভদ্র ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র উপর ‘গন্ধহস্তিমহাভাষ্য’ নামক টীকাভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই ভাষ্যের সূচনাংশ ১৪টি কারিকায় ‘আপ্তমীমাংসা’ নামে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র (৮৪১ খ্রি.) তা থেকে স্যাদ্বাদের আলোচনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সমন্তভদ্রের অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে ‘যুক্ত্যনুসন্ধান’ ১৪৩ পদ্যে তীর্থঙ্করদের স্তুতিমূলক ‘স্বম্ভূস্তোত্র’, ‘জিনস্তুতিশতক’, ‘রত্নকরণ্ডশ্রাবকাচার’ ইত্যাদি। সমন্তভদ্র ছিলেন দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। সিদ্ধসেন দিবাকর ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি (৪৮০-৫০০ খ্রি.) ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ন্যায়াবতার’ এবং জৈনদর্শনের উপর প্রাকৃত ভাষায় ‘সম্মতিতর্কসূত্র’ রচনা করেন। তারমধ্যে প্রথমটি ৩৬ সংখ্যক কারিকায় ন্যায়গ্রন্থ এবং দ্বিতীয়টি (তর্ক) ন্যায়শাস্ত্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থ। তিনি জীবকে জ্ঞাতা ও (আত্মা ও অনাত্মার) প্রকাশক বলে প্রতিপাদন করেছেন। তিনি জৈনন্যায়ের অবতারণা করেন, যার গ্রন্থান্তর হচ্ছে ‘কল্যাণমন্দিরস্তোত্র’।

পূজ্যপাদ দেবনন্দী (৫০০ খ্রি.) যাকে বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধির সাথে অভিন্ন মনে করা হয়, ‘তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে’র ‘সর্বার্থসিদ্ধি’ নামক টীকা লেখেন।

অকলঙ্কদেব (ষষ্ঠ শতক) ‘আপ্তমীমাংসা’র টীকা ‘অষ্টাশতী’, ‘ন্যায়বিনিশ্চয়’, ‘তত্ত্বার্থবার্ত্তিকব্যাখ্যানালঙ্কার’, ‘লঘীয়স্ত্রয়’, ‘স্বরূপসম্বোধন’ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। মীমাংসক কুমারিল ভট্ট (৬৪০-৭০০ খ্রি.) সমন্তভদ্র ও অকলঙ্কদেবের জৈনমতকে উদ্ধৃত করে খণ্ডন করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কুমারিলের খণ্ডনকে বিদ্যানন্দ (অষ্টম শতক) ও প্রভাচন্দ্র (৮২৫ খ্রি.) প্রতিরোধ করে জৈনমত মন্ডিত করেন।

বিদ্যানন্দ (অষ্টম শতক) পাটলিপুত্রের দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি ‘পাত্রকেশরী স্বামী’ নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রধান প্রধান গ্রন্থের ও মতের আলোচনা করেন। তিনি ‘আপ্তমীমাংসা’র ব্যাখ্যা ‘আপ্তমীমাংসালঙ্কৃতি’ বা ‘অষ্টসাহস্রী’, ‘প্রমাণপরীক্ষা’ রচনা করেন।

আর প্রভাচন্দ্র (৮২৫ খ্রি.) মাণিক্যনন্দীর ‘পরীক্ষামুখসূত্র’র উপর সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড’ এবং অকলঙ্কদেবের ‘লঘীয়স্ত্রয়ে’র উপর টীকা ‘ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয়’ রচনা করেন।

মানিক্যনন্দী (৭৫০-৮০০ খ্রি.) দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রমাণ নিয়ে ‘পরীক্ষামুখসূত্র’ প্রণয়ন করেন। আর বাদিরাজ সূরি (নবম শতক) কর্তৃক রচিত ‘ন্যায়বিনিশ্চয়নির্ণয়’ হচ্ছে জৈন ন্যায়শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। অভয়দেব সূরি (নবম-দশক শতক) ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তার রচিত জৈন ন্যায় নিয়ে গ্রন্থ ‘বিবাদমহার্ণব’ এবং সিদ্ধসেন দিবাকরের ‘সম্মতিতর্কসূত্রে’র উপর ব্যাখ্যা ‘তত্ত্বার্থবোধবিধায়িনী’ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অনন্তবীর্য (একাদশ শতক) ছিলেন দিগম্বর জৈন। তিনি মাণিক্যনন্দীর ‘পরীক্ষামুখসূত্রে’র ওপর ‘পরীক্ষামুখপঞ্জিকা’ বা ‘প্রমেয়রত্নমালা’ রচনা করেন। মাধবাচার্য্যরে (চতুর্দশ শতক) সর্বদর্শনসংগ্রহে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হেমচন্দ্র সূরি (১০৮৮-১১৭২ খ্রি.) টীকাসহ ‘প্রমাণমীমাংসা’ ‘বীতরাগস্তুতি’ ও ‘আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার’ গ্রন্থ রচনা করেন। হেমচন্দ্রের সমসাময়িক দেবসূরি (একাদশ শতক) ছিলেন শ্বেতাম্বর জৈন। তার উপাধি ছিলো ‘বাদিপ্রবর’। তিনি জৈন ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে ‘প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার’ ও টীকা ‘স্যাদ্বাদরত্নাকর’ রচনা করেন। এছাড়া চন্দ্রপ্রভ (১১০০ খ্রি.) রচিত দুটি জৈনগ্রন্থ হলো ‘দর্শনশুদ্ধি’ ও ‘প্রমেয়রত্নকোশ’।

‘কলিকাল গৌতম’ নামে খ্যাত হরিভদ্র সূরি (দ্বাদশ শতক) ছিলেন আনন্দ সূরির শিষ্য। তিনি চিত্রকূটে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে জৈনধর্ম গ্রহণ করে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘ষড়্দর্শনসমুচ্চয়’, ‘ন্যায়াবতারবিবৃতি’, ‘যোগবিন্দু’, ‘ধর্মবিন্দু’ প্রভৃতি। তার যোগবিন্দু ও ধর্মবিন্দু এবং সকলকীর্ত্তির (১৪৬৪ খ্রি.) রচিত ‘প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার’-এ জৈন ও সাধারণ লোকের কর্তব্য বলা হয়েছে।

হেমচন্দ্র সূরির ‘বীতরাগস্তুতি’র টীকা ‘স্যাদ্বাদমঞ্জরী’ রচনা করেন মল্লিসেন (১২৯২ খ্রি.)। নেমিচন্দ্রের দার্শনিক গ্রন্থ হলো ‘দ্রব্যসংগ্রহ’। রাজশেখর সূরি (১৩৮৪ খ্রি.) রচিত নানান গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘স্যাদ্বাদকলিকা’ ও শ্রীধরের ‘ন্যায়কন্দলী’র উপর টীকা ‘পঞ্জিকা’। আর যশোবিজয়গণি (১৬০৮-১৬৮৮ খ্রি.) কর্তৃক রচিত শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ‘ন্যায়প্রদীপ’, ‘জৈনতর্কভাষা’, ‘ন্যায়রহস্য’, ‘ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী’ ও ‘ন্যায়খন্ডখাদ্য’। দর্শনশাস্ত্র এসব দার্শনিকদের মহত্তপূর্ণ অবদানে সমৃদ্ধ।

বৌদ্ধ ধর্ম

- খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান হয়েছিল।

- বৈদিক ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান ঘটেছিল।

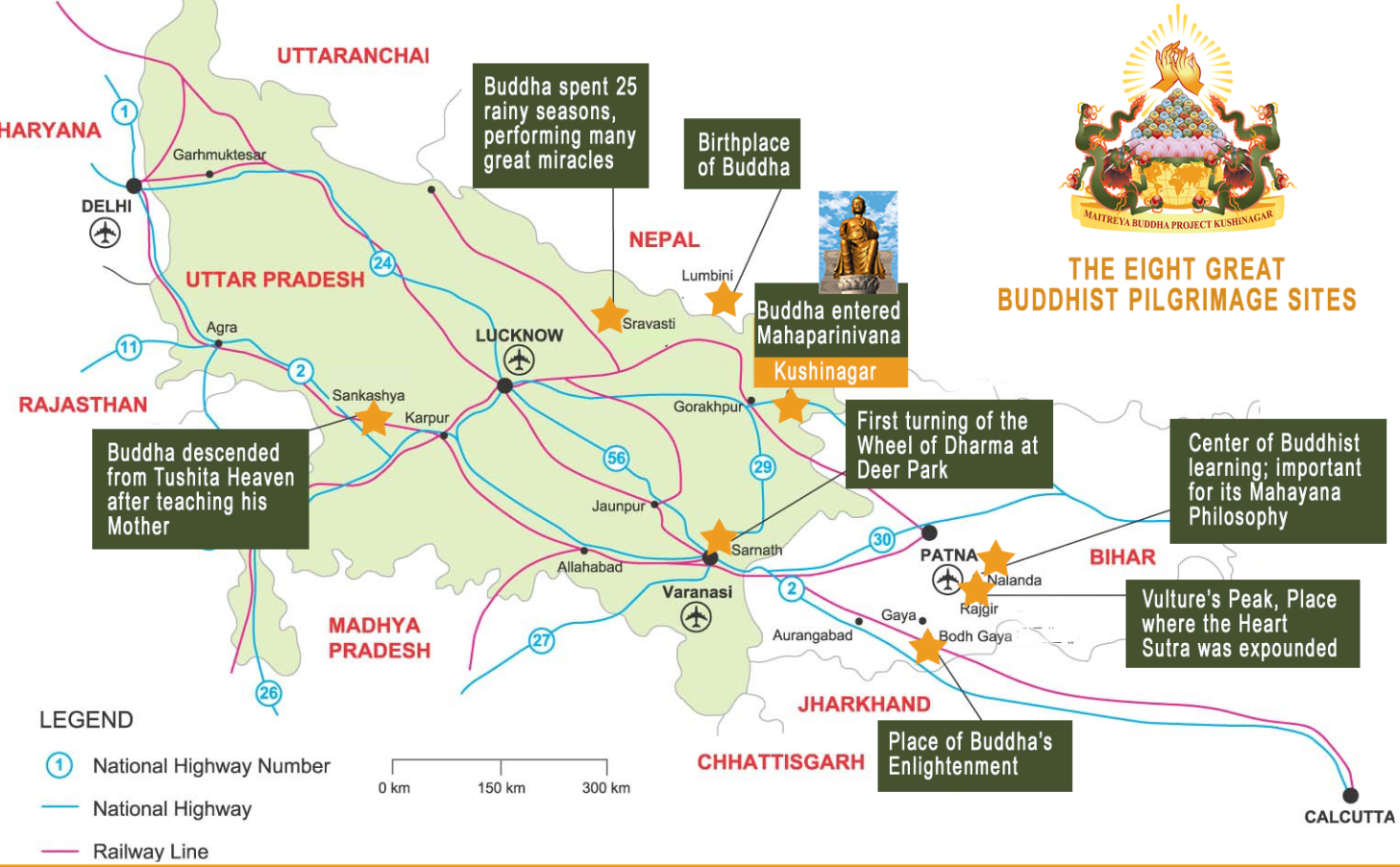

- 663 খ্রিস্টপূর্বাব্দে কপিলাবস্তুর লুম্বিনী গ্রামে (সিংহলী মতে 566 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন।

- গৌতম বুদ্ধ প্রথম ঋষিপত্তনে যার বর্তমান নাম সারনাথ ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

- গৌতম বুদ্ধ 483 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 80 বছর বয়সে কুশিনগর(মল্ল)এ দেহত্যাগ করেন।

- গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগ এর মহাপরিনির্বাণ নামে পরিচিত।

- আসক্তি বিনাশের জন্য বুদ্ধ আটটি যা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত পথের কথা বলেছেন ।

- ত্রিপিটক হল – বিনয় পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্ম পিটক।

- ত্রিপিটক পালি ভাষায় লেখা।

- বুদ্ধদেবের উপদেশ গুলি প্রাকৃত বা অর্ধমাঘধি ভাষায় রচিত।

-

প্রথম রাজগৃহ অজাত শস্ত্রু মতান্ত্ররে মহাকাশ্যপ 483 খীষ্ট-পূর্বাব্দে হর্যঙ্ক বংশের সময় দ্বিতীয় বৈশালী কালাশোক 83 খীষ্ট–পূর্বাব্দে শিশুনাগ বংশের সময় তৃতীয় পাটলিপুত্র অশোক(জলন্ধর কুন্দলবন বিহার 251 খীষ্ট-পূর্বাব্দে মৌর্য বংশের সময় চতুর্থ কাশ্মির কনিষ্ক 98 খীষ্টাব্দে কুষান বংশের সময় মানব সভ্যতা বিকাশের ধারায় প্রতিটা আবিষ্কারই ছিল যুগান্তকারী; আর এর অভিঘাতে সমাজও হয়েছে বহুবিবর্তিত। এক সময়ে আগুনের ব্যবহার ও আবিষ্কার যেমন নবদিগন্তের সূচনা করে, তেমন ভাবেই লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহার (দশম-নবম খ্রি. পূ.) আনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ফলে সনাতনী সমাজ ব্যবস্থা নতুনভাবে বিন্যস্ত হতে থাকে। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থায়। অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বৃত্তি-বিভাজনও পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। শুক্ল যজুর্বেদের কালে সমাজে আটান্ন (৫৮) প্রকারের বৃত্তির কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, এর মধ্যে সাতটা বৃত্তি কেবল মাত্র নারীজাতির জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সেই যুগে এইরকম উন্নত সমাজ, জীবনযাত্রা ব্যবস্থা ও এতগুলাে বৃত্তি ও কুটীর শিল্পের কথা ভাবলেও বিস্ময়ে স্তব্ধ হতে হয়।

সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব চিরকালই ছিল; এতদিন তা ছিল মূলত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এখন বৈশ্য শ্রেণির উদ্ভব হয়। ক্রমে এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে তৃতীয় শক্তিরূপে হাত বাড়ায় রাজশক্তির দিকে। এতদিনে বণিকের মানদণ্ড হল—রাজদণ্ডের অভিলাষী। এরা নিজেদের সংগঠিত করে জৈন ধর্মে, যার প্রথম তীর্থঙ্কর—ঋষভদেব। এরা সেই সেদিন থেকে আজও কঠোরভাবে নিরামিষাশী।

এই সময়ে ভারতবর্ষে কোনও রকম রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। এক অখণ্ড রাষ্ট্রের পরিবর্তে বহু ছােট ছােট রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ক্রমে যা পরবর্তীকালে ষােড়শ মহাজনপদের রূপ নেয়। আবার এরাও প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। ক্রমে ষােড়শ মহাজনপদ ভাঙতে ভাঙতে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তী – এই চারে এসে দাড়ায়, ও শেষে মগধের ছত্রছায়ায় স্থান পায়। এর পেছনে অনেক কারণের মধ্যে লােহার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতে লােহার খনিগুলাে প্রধানত বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব অংশেই বিখ্যাত।

-

আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজের এই বহু বিবর্তনের ধাক্কাকে সামাল দিতে বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হতে থাকে সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক ও উপনিষদে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির মূল যে যাগ-যজ্ঞ তাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্ট হয় বিপুল থেকে বিপুলতর ভাবে। ফলে ধর্ম-কর্ম (যাগ-যজ্ঞ ও বলিদান) সর্বসাধারণের সাধ্যের অতীত হয়ে যায়। রাজা-রাজড়া ও ধনাঢ্য লােকেরাই একমাত্র এই বিপুল আয়ােজনের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ছিল। নিরুপায় সাধারণ মানুষ তখন ধর্মকর্মের প্রয়ােজনে ও আকাঙ্ক্ষায় অনার্য জাতির মধ্যে প্রচলিত সরল অনাড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্যতাহীন পূজা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে থাকে। এই সময়কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে ষাটটা প্রতিবাদী ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হল জৈন ধর্ম, এ ছাড়াও চার্বাক, জাবালি, কপিল, আজীবক ইত্যাদিরাও ছিলেন। এদের বক্তব্যের চমৎকারিত্বে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে বিপথগামী হতে থাকে ও দলে দলে লােক সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে। এর পরে সর্বশেষ আঘাতটা হানেন—স্বয়ং বুদ্ধদেব। ফলে সমাজ চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

আগেও আলােচনা করা হয়েছে যে– লােহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে উদ্বৃত্ত পণ্যের বিপণনের প্রয়ােজনীয়তায় বৈশ্যশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ, আর্থিক বলে বলীয়ান হওয়া ও সবশেষে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তৃতীয় শক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়। জৈন ধর্মের সংগঠিত এই শক্তির হুমকিতে সনাতনী সমাজ ব্যবস্থা থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকে যাগ-যজ্ঞে গবাদি পশুর বলি রূপে ব্যবহার ক্রমশ কমতে থাকে; আর আজ তা প্রতীকে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় সেদিনের সেই সমগ্র আর্যাবর্ত (সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারত) আজ নিরামিষাশী। এরও বহু বহু পরবর্তীকালে সম্রাট অশােক, তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি কালে ঘােষণা করেন যে, তার সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে যাগ-যজ্ঞের নামে গবাদি পশু বধ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে ধীরে ধীরে কমতে কমতে আসা যাগ-যজ্ঞে বলি প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল; তার পরিবর্তে শুরু হল (বলিতে) প্রতীকের ব্যবহার (আখ বলি, চাল কুমড়া বলি, শসা বলি, নারিকেল বলি ইত্যাদি)।

এই ধর্ম, অর্থ ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে বুদ্ধদেব (সম্ভবত ৫৬৩ খ্রি. পূ.) উপলব্ধ, সত্য-জ্ঞান প্রচার করেন। তিনি নিজে তার প্রচারিত উপলব্ধিকে ‘সদ্ধর্ম’ বলতেন। পরবর্তীকালে যা বৌদ্ধ ধর্মদর্শন নামে তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের দ্বারা দেশে দেশে প্রচারিত হয়।

বুদ্ধের উপদেশাবলির মূল চার সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনটে হল অস্বীকারাত্মক আর মাত্র একটা হল স্বীকারাত্মক –

১. ঈশ্বরকে অস্বীকার করা, অন্যথায় ‘মানুষ স্বয়ং নিজের প্রভু’—এই সিদ্ধান্তের বিরােধিতা করা হয়।

২. আত্মাকে নিত্য স্বীকার না করা; তা না হলে নিত্য একরস মানলে তার পরিশুদ্ধি ও মুক্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

৩. কোনও গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করা, তা না হলে বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

৪. জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই সীমিত মনে করা, নতুবা জীবন ও তার নানা বৈচিত্র্য কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন না হয়ে, স্রেফ এক আকস্মিক ঘটনা বলে প্রতিভাত হবে। (বৌদ্ধ দর্শন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন।)বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও দর্শন এই চার সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যার প্রথম তিনটে সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে। তবে এই তিন সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম ও বস্তুবাদে সমান ভাবে বর্তমান। তবে চতুর্থ সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মকে বস্তুবাদ থেকে আলাদা করে; আর সেই সঙ্গে ব্যক্তির ভবিষ্যৎকে আশাপ্রদভাবে দেখাবার এক সুন্দর প্রচেষ্টা; যা না থাকলে কোনও আদর্শবাদই কার্যকরী রূপ পেতে পারে না। তা হলে বৌদ্ধ ধর্মের মূল চারটে সিদ্ধান্তের সারাৎসার হল—মানুষকে (প্রথম তিন সিদ্ধান্তে) তিনটে বড় পরতন্ত্রতা থেকে মুক্তি দেওয়া ও পরিশেষে (চতুর্থ সিদ্ধান্তে) মানুষের মনে আশাপ্রদ ভবিষ্যতের চিত্র আঁকা, যা মানবমনে শীল ও সদাচারের ভিত প্রতিষ্ঠা করে।

বৌদ্ধ ধর্ম শিশুনাগযুগ, মৌর্যযুগ ও শুঙ্গযুগ, ইন্দো-গ্রিকযুগ, কুষাণ, গুপ্ত, বর্ধন ও পালযুগ-এর পৃষ্ঠপােষণায় প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে, সারা পৃথিবীর এক সুবিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে খুব সম্ভবত পৃথিবীর যত লােক বৌদ্ধ ধর্ম মানে, এত লােকে আর কোনও ধর্ম। মানে না। তাই দেশ-কাল-প্রকৃতি-জলবায়ু-জাতিগত বৈশিষ্ট্য খাদ্যাখাদ্যের অভ্যাস ইত্যাদির প্রভাবে এই ধর্মদর্শন অনিবার্যভাবে বহু বিবর্তিত বহু বিচিত্র ও বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই বৌদ্ধ ধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা প্রায় অন্ধের হস্তী দর্শনের মতাে। এ ছাড়া গােদের উপরে বিষফোড়ার মতাে আছে আদি ভাষা ও বর্তমান কালের বহু দেশের বহু ভাষার ভার।

এইভাবে বৌদ্ধ ধর্ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৌদ্ধেরা নিজেদের ইতিহাস বড় একটা লেখেননি। মুসলমানেরা ভারতে সাতশাে বছর রাজত্ব করেও বৌদ্ধ ধর্মের কথা বড় একটা জানেন না। সম্ভবত সেই কারণে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি মহম্মদ বিন্ ইক্তিয়ার ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংস করার পরে বলেছিলেন যে, তিনি ওই বিহারটাকে কেল্লা বলে ভুল করেছিলেন, তাই সমস্ত ‘দুর্গরক্ষী’ সৈন্যকে হত্যা করার পরে দেখলেন, সকলে নিরস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তক ও গেরুয়া কাপড়ধারী। তখন তিনি তাদের ‘মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ’ বলে মনে করেছিলেন। এ ছাড়াও আবুল ফজলের অত বড় বই ‘আইন-ই আকবরি’-তে বৌদ্ধ ধর্মের কোনও রকম নামগন্ধও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হিন্দুরাও বড় একটা করেননি। শেষে এই প্রচেষ্টা করলেন ইউরােপীয় পণ্ডিতরা ও তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ভারত সন্তানেরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে চিনদেশ থেকে আসা বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের (ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খ্রি.), সাংয়ূম (৫১৮ খ্রি.), হিউ-এন সাং (৬২৯-৬৪৫ খ্রি.), ইৎসিং (৬৭১-৬৯৫ খ্রি.), হুইচাও (৭২৬-৭২৯ খ্রি.), ঔ কোং (৭৫১-৭৯০ খ্রি.), কি-য়ে (৯৭৬ খ্রি) ও চাউ-জুকুয়া (১২২৫ খ্রি.)) ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে প্রাচীন ভারত ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইউরােপীয়রা সিংহলে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। তাই পালি শিখে, বই পড়া শুরু করে বুঝলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল কতগুলাে ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র (হিংসা করিয়াে না, মিথ্যা কথা কহিয়াে না, চুরি করিয়াে না, পরস্ত্রীগমন করিয়াে না, ও মদ খাইও না—একেই পঞ্চশীল বলে)। হজসন সাহেব নেপালে দেখলেন বৌদ্ধ ধর্ম অনেক দর্শন গ্রন্থের সমষ্টি মাত্র; আর এই সব দর্শন অতি সুগভীর। যা ইউরােপে ১৮-১৯ শতকে প্রথম প্রকাশ পায়, সেই সব তত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মে ২-৩ শতকেই চৰ্চিত হয়েছিল।